かがくのつまみ食い 2019

サイエンス関連のトピックスを集めてみました。このページは2019年に書いたトピックスです。

|

|

Date: 2019/09/07

Title: 巨大衛星網が天文観測の邪魔をする

Category: テクノロジー

Keywords: 巨大衛星網、反射光、無線通信、天文観測、悪影響

ちょっと前のことだが、ネットのニュースをチェックしていたら、次の記事が目に留まった(ただし、この時見かけたYahoo!ニュースの記事はすでに削除されているようだが)。

「 巨大衛星網、目立ち過ぎ? =天文観測への影響懸念-「夜空乱される」と学者ら」

これに関するニュースは確か2ヶ月位前に日経電子版やその他のニュースでも見かけた。

そこで、この問題について今一度話を整理しておこう。

イーロン・マスクCEO率いる米スペースX社(正式社名はスペース・エクスプロレーション・テクノロジーズ社、Space Exploration Technologies Corp.)は、総数約12,000基にもおよぶ巨大衛星通信網「スターリンク(Starlink)」を計画していて、今年5月に第1弾として60基の衛星を打ち上げた。スターリンクだけではない。米アマゾン・コム(Amazon.com)は3,000基以上、米ワンウェブ(OneWeb、ソフトバンクが出資)は650基以上の衛星を低軌道に展開する計画のようだ。

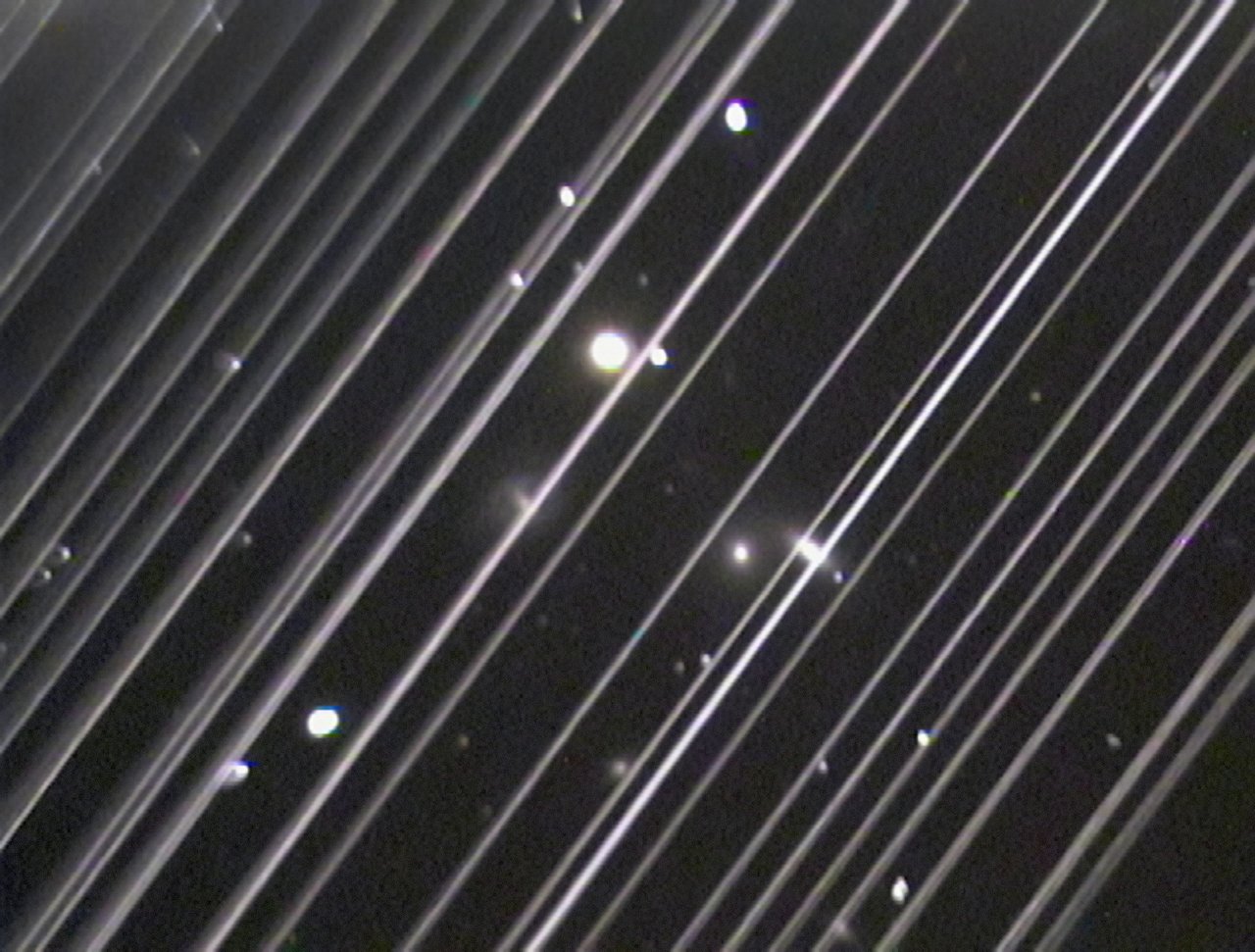

スターリンクが完成すると常に約200基の衛星が上空に見えることになると予想されている。そのため、衛星の反射光が天文観測に悪影響を及ぼすことが懸念されていた。というのも、衛星の表面は反射率の高い金属でできていることが多く、日没後および日の出前の数時間の間太陽光を反射して、夜空に動きの遅い点として現れる。これらの点は非常に微かなので肉眼で見つけるのは難しいかもしれないが、地上に設置された非常に高感度の大型望遠鏡に対しては有害である可能性がある。そして実際、米アリゾナ州にあるローウェル天文台(Lowell Observatory)が観測した銀河の画像に、スターリンク衛星の航跡が多数写り込んでいたことが確認された。低軌道の衛星は90分で地球を1周するので、観測中の望遠鏡の視野を衛星が通過する頻度は1度や2度ではないこともあるという。

米ローウェル天文台で撮影された

スターリンク衛星の航跡

Credit: Victoria Girgis/Lowell Observatory

これを受けて、世界中の天文学者によって構成されている国際機関・国際天文学連合(International Astronomical Union:IAU)は、6月3日にスターリンクのような巨大衛星群による天文観測への懸念を表明する声明を発表した。

問題は可視光線による観測への影響だけではない。電波望遠鏡による観測への影響も懸念されている。電波望遠鏡で捉えているのは宇宙の電波源から地球に届いた微弱な電波だ(今年4月に初観測に成功したブラックホールの観測も電波によるものだった)。衛星と地上を結ぶ無線通信の電波による影響もIAUは表明している。

これは困った問題だ。

スターリンクのような衛星網による無線通信によって通信状況が改善されれば、今以上に便利になるし、通信状況の悪い地域の多くの人への恩恵は計り知れないものがある。だから、やめろとはとても言えない。それに、総額100億ドル(約1兆円)以上の投資が必要とされるスターリンク衛星網は、スペースXにとっても重要な収益源となる予想されているようで、開発を中止することは考えにくい。

さりとて、天文観測によって宇宙のことがより理解されるようになった。そのためにも「きれいな空」を維持していかなければならない。

まさに、あちらを立てればこちらが立たず、という状況になっているのだ。

これに対する解決策としては、例えば、米国の天文学者はスペースX社と連絡を取り、衛星の素材を反射しにくいものに変え、太陽電池パネルの角度を調節するなどの対策を協議しているという。また、国立天文台の声明によると、国際天文学連合や世界の天文研究機関と足並みをそろえ、関連衛星事業者と協力して解決策を図っていくことが重要であるとしている。

イーロン・マスク氏もこの問題を一応認識しているようで、

「重要な天文観測が行われている間、太陽光の反射を最小限にするために衛星の姿勢の調整が必要なら、これは簡単にできる」

とツイートしている。しかし、こうもツイートしている。

「天文学の進歩に及ぼす影響はゼロ%だ」

「とにかく望遠鏡を軌道上に持っていく必要がある。大気の減衰がひどいから」

つまり、宇宙望遠鏡で解決すればいいではないか、というわけだ。しかし宇宙望遠鏡は、コストや大きさと重量の制約から大型の望遠鏡を打ち上げることは難しいし、修理やメンテナンスの難しさもある。このことから、彼はどこまで問題を真剣に考えているか疑問視する声も聞こえる。それに、これは可視光による観測への影響の対策の一つにはなりうるが、電波による観測への影響の対策にはならない。

何れにしても、スペースX社などの事業者と天文学者で足並みをそろえて対策を協議していくしかなさそうだ。

関連記事、サイトはこちら。

国立天文台の声明:

https://www.nao.ac.jp/news/topics/2019/20190709-satellites.html

国際天文学連合(IAU)の声明:

https://www.iau.org/news/announcements/detail/ann19035/

米国立電波天文台(NRAO)の声明:

https://public.nrao.edu/news/nrao-statement-commsats/

時事ドットコムニュース:

https://www.jiji.com/jc/article?k=2019082100129&g=soc

日経電子版の記事:

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO45980260R10C19A6CR8000/

Newsweek日本版の記事:

https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2019/06/post-12259.php

ナショナルジオグラフィックの記事:

https://natgeo.nikkeibp.co.jp/atcl/news/19/053100316/

AFPBB News の記事:

https://www.afpbb.com/articles/-/3227596

イーロン・マスク氏のツイート:

https://twitter.com/elonmusk/status/1132897322457636864

https://twitter.com/elonmusk/status/1132902372458418176

Date: 2019/08/10

Title: 夢の室温超伝導 超高圧下で実現間近か

Category: 物理

Keywords: 超伝導、室温、長高圧

ちょっと前のことだけど、日経電子版をチェックしていたら、興味深い記事に出くわした。それは、

「夢の超電導、超高圧実験で再燃 冷却不要に迫る 」

という記事で、超高圧下での実験で、これまでのように極低温下でなくても超伝導となる物質が見つかって研究者の間で話題になっているという。これは夢の「室温超伝導」につながるかも、と期待が膨らんでいるという。

まずは、超伝導について歴史的な経緯も含めてザックリおさらいしておこう。

超伝導(superconductivity)は金属などの導電物質の電気抵抗がゼロになり、一旦電流を流せば電流が流れ続ける現象だ。金属などの導電物質の電気抵抗は、温度が上がると抵抗が大きくなって電流が流れにくくなる(電気伝導性が下がる)。逆に温度が下がると抵抗が下がり電流が流れやすくなる(伝導性が上がる)。これは金属を作っている結晶格子の振動(「格子振動」という)が温度が高くなると激しくなり、それによって伝導電子が散乱されるためだ。このことから、温度をどんどん下げていくと電気抵抗が下がっていって、絶対零度近くでは電気抵抗がゼロになることが19世紀後半ごろから予想されていた。そしてついに1911年、オランダの物理学者カマリン・オンネス(Heike Kamerlingh Onnes, 1853-1926)が、水銀(Hg)を液体ヘリウムで冷却して摂氏約マイナス269℃(絶対温度で約 4 K [1] )で電気抵抗がゼロになることを発見したのだ。また、超伝導状態の物質(このような物質を「超伝導体」と呼ぶ)に磁場をかけると超伝導状態が消失することも発見したのだ。

超伝導体のもう一つの性質として、超伝導体を磁場の中に置くと、超伝導体内部の磁束密度がゼロとなる現象がある。これは「マイスナー効果(Meissner effect)」と呼ばれ、超伝導体に外部からかけた磁場を打ち消すように表面に反磁性電流が流れて磁場が発生し、超伝導体内部の正味の磁束密度がゼロになるのだ。この性質は「完全反磁性」とも呼ばれ、超伝導体を磁石の上で、常伝導状態から徐々に温度を下げていったとき、転移温度を超えて超伝導状態になった瞬間に浮き上がる「磁気浮上」もこの効果によるものだ。これは超伝導によって磁石の磁束が超伝導体内部に侵入するのが排除されたために、物体が浮き上がるのだ。そしてこの性質が現れるのは磁場が弱い場合で、磁場を強くしていった場合の振る舞い方に2種類あり、それぞれ第1種、第2種と呼ばれている。

第1種超伝導体では、磁場がある値(「臨界磁場」という)\(H_\rm{c}\) を超えると、突然超伝導状態が壊れて通常の物質の状態(常伝導状態)に戻るのだ。

これに対して第2種超伝導体では、磁場をかけた時の超伝導状態の壊れ方がもっと緩やかだ。臨界磁場は \(H_\rm{c1}\)(「下部臨界磁場」という)と \(H_\rm{c2}\)(「上部臨界磁場」という)の2つがある(\(H_\rm{c1} < H_\rm{c2}\))。磁場の強さが \(H_\rm{c1}\) を超えると、超伝導体内部の磁束密度が一様にゼロだったものが不安定になり、超伝導体内部のひずみや不純物などの常伝導体に磁束が侵入して空間的に周期的に磁束が存在する状態になる(そして、この磁束は飛び飛びの値を取り、「量子磁束」と呼ばれる)。この状態では電気抵抗がゼロのままの超伝導とゼロではない常伝導が共存している。さらに磁場を強くしていくと、周期的に存在する磁束の間隔が小さくなって磁束密度が大きくなっていき、磁場の値が \(H_\rm{c2}\) を超えると超伝導状態は完全に壊れて常伝導状態となるのだ。

超伝導になる金属元素のほとんどは第1種超伝導体だが、ニオブ(Nb)とバナジウム(V)および合金や化合物、銅酸化物高温超伝導体は第2種超伝導体だ。第2種超伝導体は第1種超伝導体に比べて、数十〜数百倍の磁場をかけても超伝導状態が維持されるため、超伝導磁石のコイルなどの実用化には必須で、すでにニオブチタン(NbTi)を用いた超伝導磁石が実用化されている。

ここからは理論的研究について見ていってみよう。

1911年にカマリン・オンネスによって発見された超伝導は、その後数多くの実験的・理論的研究がなされ、実験面では多くの成果を上げてきた。その反面、理論的な解明はなかなか進まなかった。なんな中、1957年、アメリカの物理学者ジョン・バーディーン(John Bardeen, 1908-1991)、レオン・クーパー(Leon Neil Cooper、1930-)、ジョン・ロバート・シュリーファー(John Robert Schrieffer、1931-)の3人は、超伝導の特徴を説明する理論を発表した。その理論は彼らの頭文字をとって「BCS理論」と呼ばれている。

この理論の特徴は次のようなものだ。

(1) 電子がペアを形成する。このペアは発見者の名前をとって「クーパー対」と呼ばれる。

(2) 電子対を形成するために必要な電子間の引力は電子-格子相互作用による。

超伝導状態を実現するためには、電子系が何らかの凝集状態になる必要があるが、電子は半整数のスピンを持つフェルミ粒子なので、パウリの排他律によってそのままでは凝集できない。そこで電子が対を作ることができれば、その電子の対は整数スピンのボーズ粒子とみなすことができ、最低エネルギー状態に集団で凝縮するようになる。

しかし、電子間にはクーロン力に伴う斥力が働くので、単純には電子間に引力を作り出すことができない。そこで考えられたのが、結晶中では電子が格子振動と相互作用するので、フォノン(格子振動を量子化した仮想的な粒子でボーズ粒子として扱われる)を媒介にして電子間に引力が働くというものだ。この引力によって作られる電子対(スピンはお互いに逆向きで、対の全角運動量はゼロ)をクーパー対というのだ。

クーパー対についての直感的な説明としては、カーペットの上に置かれたボールの例がよく引き合いに出される。ボールによってカーペットにくぼみが生じて(このくぼみが結晶中の格子ひずみに相当する)、そこにもう一つのボールが引き寄せられるというわけだ。

バーディーン、クーパー、シュリーファーの3人はこの業績によって、1972年にノーベル物理学賞を受賞した。なお、バーディーンは、ウィリアム・ショックレー(William Bradford Shockley Jr.、1910-1989)とウォルター・ブラッテン(Walter Houser Brattain, 1902-1987)とともにトランジスタの発明に対して1956年にノーベル物理学賞を受賞しており、ノーベル物理学賞を2度受賞した唯一の人物なのだ(2018年時点で)[2] 。

理論的な話はこれ位にして、次に進もう。ここからは高温超伝導への道の話だ。

1986年に、IBMチューリッヒ研究所のフェローとなっていたスイスの物理学者アレックス・ミューラー(Karl Alexander Müller、1927-)と、彼の元で研究を行なっていたドイツの物理学者ヨハネス・ベドノルツ(Johannes Georg Bednorz, 1950-)は、La-Ba-Cu-O 系の銅酸化物で 30 K(摂氏マイナス243度)付近で抵抗が減少していくことを見出した。彼らが論文でこのことを発表した後、世界のあちらこちらで追試が行われていったが、そのうち東大の研究グループがマイスナー効果によって、この抵抗の減少が超伝導に伴うものであることを確認し、その組成が \(\rm{La_{2-\it{x}}Ba_\it{x}\rm{CuO_4}}\) であることを突き止めた。彼らがこの結果をアメリカで発表して以降、世界中の研究者たちの間で”蜂の巣をつついたような”騒ぎになった。みんなが高温超伝導探しに躍起になったのだ。

この1986年のミューラーとベドノルツによる La-Ba-Cu-O 系での超伝導の発見が、高温超伝導の始まりと一般には言われているのだ。そして、ミューラーとベドノルツはこの業績によって1987年にノーベル物理学賞を受賞したのだ。

その後、1987年に、Y(イットリウム)を含む銅酸化物 Y-Ba-Cu-O で転移温度 \(T_\rm{c}\) が 90 K(摂氏マイナス183度)ほどで超伝導となることが発見され(Y系超伝導体)、さらに1988年にはBi(ビスマス)とSr(ストロンチウム)を含む銅酸化物 Bi-Sr-Ca-Cu-O 系で \(T_\rm{c}\) が約 110 K(摂氏マイナス163度)の超伝導体が発見され、そのすぐ後には、Tl(タリウム)とBa(バリウム)を含む銅酸化物 Tl-Ba-Ca-Cu-O 系の超伝導体が発見された(転移温度は \(T_\rm{c} \sim 125 \,\rm{K}\)(摂氏マイナス148度)、その後2000年代に(かな?) Tl-1223 と呼ばれる銅酸化物で \(T_\rm{c} \sim 133 \,\rm{K}\)(摂氏マイナス140度)が実現されているようだ)。

このように、1911年に \(T_\rm{c} \sim 4 \,\rm{K}\)(摂氏マイナス269度)で Hg が超伝導となることが発見されて以降、徐々に \(T_\rm{c}\) が高い物質が見つかってきて、1970年代初頭に Nb3Ge で \(T_\rm{c} \sim 23 \,\rm{K}\)(摂氏マイナス250度)まで到達したが、その後しばらくは \(T_\rm{c}\) が上がっていく兆しはなかった。それが銅酸化物超伝導体の登場で、1987年からほんの1年ほどの間に \(T_\rm{c}\) が急激に上昇したのだ。そして、1993年に発見された水銀系銅酸化物 \(\rm{HgBa_2Ca_2Cu_3O_\it{x}}\)(Hg-1223)の \(T_\rm{c} \sim 135 \,\rm{K}\)(摂氏マイナス138度)が常圧で最も高い転移温度を示す超伝導体だ。

なお、 Y-Ba-Cu-O 系以降の超伝導体の転移温度は液体窒素の沸点(77 K = -196℃)より高く、それまで高価な液体ヘリウムで冷却しなければならなかったものが、より安価な液体窒素で冷却できるようになり、冷却コスト削減にもつながっているのだ。これは超伝導磁石などの実用面を考えれば重要なことだ。

2000年代になると、2001年に、ごくありふれた物質である二ホウ化マグネシウム(MgB2)が \(T_\rm{c} \sim 39 \,\rm{K}\)(摂氏マイナス234度)で超伝導体になることが青山学院大学の研究グループによって発見され、この転移温度が金属系超伝導体での最高温度となっている。さらに2008年には、東工大の研究グループによって鉄を含んだ酸化物が超伝導を示すことが見出され(鉄系超伝導体)、注目を集めているようだ。しかし、転移温度は最高でも \(T_\rm{c} \sim 56 \,\rm{K}\)(摂氏マイナス217度)で、銅酸化物超伝導体に比べると転移温度は低い。

その後、2010年代になると、「高圧下」でこれまでにない高い温度で超伝導になったいう報告がなされるようになった。例えば、2013年には水銀系銅酸化物(Hg-1223)を用いて、最高圧力 15 GPa(15万気圧)において \(T_\rm{c} \sim 153 \,\rm{K}\)(摂氏マイナス120度)で超伝導体になることが確認され、さらに2015年には、ドイツのマックス・プランク化学研究所の研究チームは、常温では気体の硫化水素(H2S)が圧力 150 GPa(150万気圧)においては金属となり、203 K(摂氏マイナス70度)というこれまでにない高い温度で超伝導状態になったと報告している。これは、超高圧という特殊な条件下にしてやれば、より高い温度で超伝導になる物質があるということを示唆していて、究極的には「室温」でも超伝導になる可能性があるということだ。

そして今年(2019年)になって、米ジョージ・ワシントン大学の研究チームは、ランタン(元素記号:La、希土類元素の一つ)と水素を使って、200 GPa(200万気圧)という超高圧下でランタンの超水素化物(LaH10)という水素を多く含む金属化合物を作り、260 K(摂氏マイナス13度)というこれまでにない高温で超伝導になったと報告している。これが今のところ超伝導になる転移温度の最高記録のようだ。超高圧下ではあるが、これで室温まで後わずか(30度ほど)ということまで迫ったことになる。

もし、室温で超伝導になる物質が見つかると、もう冷却は必要なくなる。この夢の「室温超伝導」は科学のパラダイムシフトであり、これが実現すると、世界中の送電網や交通機関(リニアモーターカーなど)、大型の医療機器(MRIなど)に変革がもたらされると期待されているのだ。そのために、工業的に利用やすい材料で、室温で超伝導になる物質の探索の熾烈な競争が繰り広げられているのだ。

う〜ん、今回は文章ばかりになってしまった。

分かりにくい部分もあるかもしれないけど、それはボクの力不足によるものです。

関連記事はこちら。

日経電子版の記事:

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO47285120S9A710C1MY1000/

Nature の記事:

https://www.nature.com/news/superconductivity-record-sparks-wave-of-follow-up-physics-1.18191

Nature の論文(概要):

https://www.nature.com/articles/nature14964

米ジョージ・ワシントン大学の記事:

https://mediarelations.gwu.edu/researchers-discover-new-evidence-superconductivity-near-room-temperature

Physical Review Letters の論文(概要):

https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.122.027001

参考文献:

福山秀敏編 物性物理学の新概念(培風館)

[1] 絶対温度の単位は K(「ケルヴィン」と読む)で表し、絶対零度(0 K)は摂氏温度では-273.15℃となる。水銀が超伝導状態になる温度(これを「転移温度」または「臨界温度」といい、\(T_\rm{c}\) で表す)は 4.2 Kだ。オンネスは水銀だけでなく、スズ(Sn:転移温度は 3.7 K)、鉛(Pb:転移温度は 7.2 K)でも超伝導となることを発見した。

絶対温度は物質の熱振動を基にして定義されるので、熱振動(つまり原子の振動)が小さくなってエネルギーが最低になった状態が下限の温度で、それが絶対零度と呼ばれている温度だ。古典力学ではエネルギーが最低の状態となる絶対零度では、原子の振動は完全に止まっているが、量子力学では不確定性原理のため原子の振動は止まることはなく、零点振動をしている。

[2] ノーベル賞を2度受賞した人はこれまで4人いるが、物理学賞を2度受賞したのはジョン・バーディーンただ一人だ。「あれ? キュリー夫人(マリー・キュリー)も2度受賞したはずじゃ?」と思った人もいるかもしれないが、彼女が受賞したのは、1度目は物理学賞(夫のピエール・キュリーと一緒に受賞した)だが、2度目は化学賞だ。

Date: 2019/06/15

Title: 今の時期は木星が見頃

Category: 太陽系

Keywords: 木星、外惑星、衝、合

今、南の空では木星が見頃だ。

というのも、今、木星は地球から見て太陽と反対側にあるのだ。

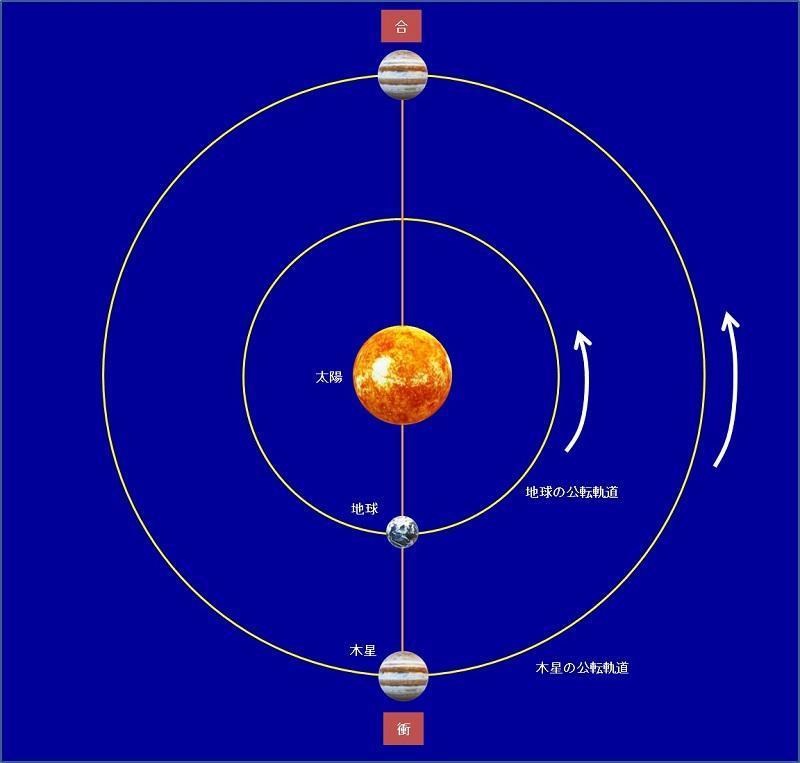

外惑星(地球の軌道の外側を回っている惑星)が地球から見て太陽とちょうど反対側の位置に来る瞬間を「衝」というのだが、衝の頃は惑星と地球の間の距離が最も短くなるので、惑星は大きく、明るく見えることになる(反対に、外惑星が地球から見て太陽と同じ位置に見える状態を「合」という)。また、太陽が沈む頃に東の空から昇って、太陽が昇る頃に西の空に沈むので、一晩中見ることができるのだ。

外惑星(図では木星を例にしてある)が衝と合を

迎える時の地球と太陽との位置関係

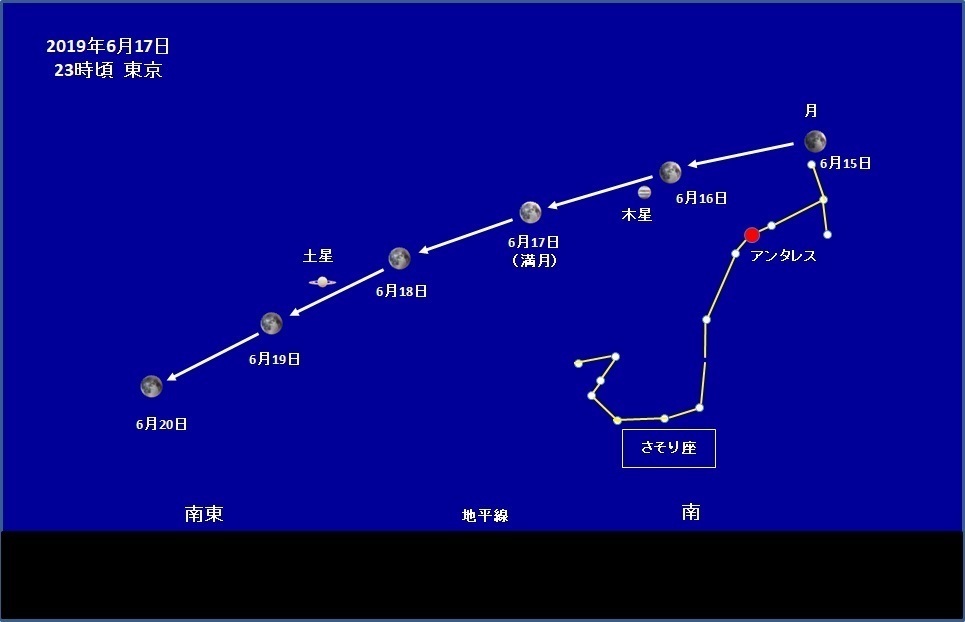

6月17日前後の月の位置と木星の位置関係

木星は4日前の6月11日に衝を迎えたので、まさに今が見頃で、午前0時頃には南から南西の空の「さそり座」のα星「アンタレス」(赤く光っている赤色超巨星だ)の左上に木星は見えるのだ。そしてこの時期は、月が木星のそばを通り過ぎるのだ。月は6月16日の夜に木星に接近し、明け方に最も接近する。そして、6月17日夕方に満月を迎えるのだ。

ということで、この時期の夜は月と木星のコラボが楽しめるのだ。さらに天体望遠鏡があれば、17世紀にガリレオ・ガリレイが発見した木星の4つの衛星イオ、エウロパ、ガニメデ、カリスト(これら4つの衛星はガリレオが発見したので「ガリレオ衛星」と総称されている)も見ることができるのだ [1] 。

ただし、日本は今は梅雨の時期なので(まだ梅雨入りしていない地域もあるが)、月と木星のコラボが見られるかは天気次第なのだが…。

ちなみに、この時期は木星だけでなく、土星も「いて座」の近くに見られ(深夜に南東の空に見える)、6月18日から19日にかけて土星の近くを月が通過するので、土星と月とのコラボも楽しめるのだ(図では示していないけど)。

関連記事はこちら。

国立天文台のほしぞら情報(2019年6月):

https://www.nao.ac.jp/astro/sky/2019/06-topics03.html

https://www.nao.ac.jp/astro/sky/2019/06-topics01.html

[1] ガリレオはこれら4つの衛星を、彼の後援者であったトスカーナ大公コジモ二世をはじめ、メディチ家4兄弟に敬意を表して「メディチ家の星」と名付けたが、1614年にドイツの天文学者・医師のシモン・マリウスによってイオ(Io)、エウロパ(Europa)、ガニメデ(Ganymede)、カリスト(Callisto)と命名され、今日に至っているのだ。

Date: 2019/06/08

Title: 雷雲の電圧は10億ボルト超!

Category: 物理

Keywords: 雷雲、電圧、10億ボルト、高エネルギー宇宙線、ミューオン

6月7日に関東地方も梅雨入りし、日本は雨の季節となった。そして雷も多く発生する季節となった。雷といえば気になるのが、雷の放電の電圧はどの位で、どれだけの電流が流れるのか。放電のエネルギーはどの位かということだ。

一般的には雷の電圧は 数千万~2億 V、電流は 数万~数十万 A 程度で、放電時間は 1/1000 秒(0.001 秒)~1秒程度だといわれている。仮に電圧 1億 V、電流 10万 A、放電時間 0.01秒だとして、1回の放電の電力は

\begin{align}

& 1億 \, \rm V \times 10万 \, \rm A \times 0.01 \, 秒 \\

& = 10^8 \, \rm V \times 10^5 \, \rm A \times 10^{-2}

\, \rm s \\

& = 10^{11} \, \rm Ws \\

& = 100 \, \rm GWs(100ギガワット秒) \\

& = 28 \, \rm MWh(メガワット時)

\end{align}

となる。これは 100 W の電球10億個を1秒間だけ光らせることができる電力だ。これだけではイメージしにくいので、別の例えをしてみる。ネットで検索したところ、日本の1世帯が1日で使う電力は約 18.5 kWh(キロワット時)とされているので(※1)、雷1回の放電で約1500世帯の1日分の電力量に相当するのだ。

※1 例えば、以下のサイトを参照してください。

https://www.tainavi-switch.com/contents/1255/

1回の放電でこれだけのエネルギーを持っている雷だが、地球上では毎秒約100回、毎日約860万回もの落雷が発生していると推定されていて、世界では年間数千人が落雷による直接被害を受けていて、そのうち約 30% が死亡しているという。日本ではどうかというと、ちょっと古い数字だが、1994年~2003年の統計(警察白書)によると、年平均20人が落雷による被害を受けているそうだ。

落雷の写真[Wikipediaより]

Nelumadau [Public domain]

さて、雷が電気であることを証明したのはアメリカの政治家で物理学者・気象学者でもあったベンジャミン・フランクリン(Benjamin Franklin, 1706 - 1790)であることはあまりにも有名なことだ。彼は1752年、雷の鳴る嵐の中、凧を揚げて、凧糸の末端にライデン瓶をワイヤーで接続して、雷雲が電気を帯びていることを証明した実験を行なった。この命がけの実験で、彼は雷雲が電気を帯びていることだけでなく、雷の電気は正と負の両方の極性があることも示したと言われている。また、この結果に基づいて彼は避雷針も発明しているのだ。

それから250年以上経った今年、雷雲の驚くべき秘密が明らかになったという。

それは、全く新しい方法での雷雲全体の電圧の分析で、その結果、電圧は瞬間的には最大で 13億 V にも達していたという。これは、これまでいわれてきた電圧より一桁大きい数値だ。これは先ほどの計算でいくと、1回の放電で約20,000世帯の1日分の電力量に相当するほどのエネルギーだ(20,000世帯というと、1世帯当たり4人として、人口80,000人程の市だ)。

これだけの電圧を地上の実験施設で発生させることはまず不可能だ。例えば、雷の被害から配電線や送電線を守る研究などが行われている電力中央研究所の衝撃電圧発生装置は 12 MV(1200万 V)の雷インパルスを発生させることができるが(※2)、それでも 13億 V の 1/100 ほどだ。雷が発生させる電圧というのは、自然の威力を思い知らされるほどのものなのだ。

※2 下記サイトを参照してください。

電力中央研究所 電力技術研究所 塩原実験場のサイト

https://criepi.denken.or.jp/jp/shiobara/index.html

ところで、一般的に電圧を測るには、端子が必要になる。例えば、ある回路の2つの端子間の電圧は、端子の間に電圧計をつなげれば、端子間の電圧を測ることができる。しかし、雷のような巨大なスケールのものの電圧を測るにはどうすればいいのか? これに対する答えは判然としないが、雷雲の電圧の測定を試みた例はいくつかある。

例えば、荷電粒子の飛跡を検出する装置である霧箱を発明して1927年にノーベル物理学賞を受賞した英国の物理学者チャールズ・ウィルソン(Charles Thomson Rees Wilson, 1869 - 1959、この装置は彼の名前をつけて「ウィルソンの霧箱」と呼ばれる)は、1929年雷雲の電場を測定した。雷雲によって地面に誘導される電気量を測定することで、1インチ(約 2.5 cm)当たり 12700 V という値を得たという。この値から考えると、雷雲の広がり(数 km 程)から雷雲の電位は 10億 V を超えていた可能性があるようだ。これ以外にも、雷雲の中に飛行機や気球を飛ばして雷雲の電位を測定する実験も行われ、これまでに記録された値の中では、1990年にニューメキシコで観測された 1億3000万 V が最も高い値だったという。しかし、飛行機や気球での観測は、雷雲の中のある小さな領域を測定できるだけで、雷雲全体にわたって電位を測定することはできない。

また、電力系などの電力機器の絶縁強度を決めるため、地表面に落ちた雷の電圧を実測した例は多いようで、それによると 数百万 V 以上であることがわかっているようだ。ただし、これは被雷した機器に雷撃電流が流れた結果、落雷地点に発生した電圧と見るべき電圧で、本来の雷の電圧とはいえないものだ(※3)。

※3 例えば、下記サイトを参照してください。

http://www.acelion.co.jp/kaminari/meca/meca.html

話を元に戻すと、今回雷の電圧を測定した方法は、これまでとは全く違っていた。

研究を行ったのは、インドのムンバイにあるタタ基礎科学研究所(Tata Institute of Fundamental Research: TIFR)の高エネルギー物理学の研究者たちで、雷雲の電圧の分析に利用したのは宇宙から地球に降りそそく高エネルギー宇宙線だ [1] 。高エネルギー宇宙線が大気に入射したとき、空気分子の原子核と相互作用して高エネルギーの2次粒子が発生するが、2次粒子自体もエネルギーが高いため、さらに粒子を生成する。このように連鎖的に大量の粒子が生成される現象を空気シャワーと呼んでいるのだ [2] 。空気シャワーとして生成された粒子には様々なものが含まれるが、彼らはそのうちミューオン(ミュー粒子: muon、\(\mu\) と表す)のシャワーを観測していたのだ。

観測に用いられたのはインド南部にある宇宙シャワー現象観測施設「GRAPES-3(Gamma Ray Astronomy PeV EnergieS phase-3)」の一部であるミューオン望遠鏡(G3MT)で、彼らは観測したミューオンのシャワーに季節変動があることに気がついたのだ。ミューオンのシャワーは1年のうち4月~6月と9月~11月に弱くなっていて、それがインドで最も雨の多い時期と重なっていたのだ。もっとも、彼らの研究対象は高エネルギー宇宙線と惑星間空間で、雷雲にはあまり関心はなく、当初はこの現象にもさほど注意を払っていなかったようだ。

G3MTで検出されるミューオンの大多数は正電荷を持っている反ミューオン(ミューオンの反粒子:\(\mu^+\))で、それらは雷雲内の電場の影響を受けてエネルギーを失う。エネルギーを失うと、ある閾値以上のエネルギーを持った粒子のみが検出されるので、G3MTが検出するミューオンは少なくなる。彼らはG3MTが検出するミューオンの数が変化するためには電場の強さがどの位でなければならないか計算するためのコンピューターシミューションのモデルを考案したのだ。それは、上方向の電場を発生させる、平板の間隔が2kmの巨大な並行平板コンデンサーだ。そして、G3MTの2011年から2014年までの3年分のデータを使って、このモデルによって184個の雷雲を分析した。その結果、2014年12月1日に発生した雷雲の電圧は瞬間的に13億Vに達していたことがわかったという。これはこれまで報告された測定結果の10倍にも達する値だ。

そして、ミューオンを使った測定によって得られたこの結果は、別の問題も解決するかもしれないのだ。

1994年、米航空宇宙局(NASA)のコンプトンガンマ線観測衛星(Compton Gamma Ray Observatory: CGRO)は、地球の大気から放射されたガンマ線を偶然捉えた。CGROは1991年に打ち上げられたアメリカ初のガンマ線観測衛星で、遠い銀河の激しい天文学的現象によって発せされる強力なガンマ線を観測する目的で開発され、数多くのガンマ線バースト現象を発見してきた衛星だ。この衛星が、宇宙で最大級のエネルギーを発する現象に似たことが、地球の大気でも起こっていたことを発見したんだが、誰もこの原因を説明できなかった(雷との関連は指摘されていたが、結論づけるには至っていなかったようだ)。

しかし今回のG3MTによる観測で、雷雲の電圧が 10億 V クラスにも達することがわかったことから、雷雲が謎のガンマ線を発生させる可能性があることが示されたのだ。しかもその観測方法は、これまで誰も思いつかなかった方法なのだ。研究チームは現在GRAPES-3の周りにガンマ線検出器を設置しているところだという。これによって 10億 V クラス雷雲がガンマ線を発生させる決定的な証拠が得られることが期待される。

地球上で最も身近に発生する”天然の粒子加速器”ともいえる雷雲は、今後、高エネルギー現象研究に役立つのかもしれない。

最後に、雷の発生を予測できるのか、身を守るにはどうすればいいのか、というのは誰もが考えることだと思う。稲光がして3秒ほどしてからゴロゴロとなったら、雷の発生地点は自分がいる場所から大体1kmのところだ。雷雲の移動速度は時速10~40kmほどだと言われているので、雷雲はあっという間に自分の真上にやってくる。しかも、雷雲の中で雷の発生はランダムなので、次にどこで雷が発生するかは予測できない。なので、ゴロゴロ鳴り始めたら、早めに避難するのが賢明だ。

関連記事はこちら。

ナショナルジオグラフィックの記事:

https://natgeo.nikkeibp.co.jp/atcl/news/19/042500253/

Physical Review Lettersに掲載された論文(概要):

https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.122.105101

上記論文の関連記事:

https://physics.aps.org/articles/v12/29

[1] 宇宙空間を飛び交っている高エネルギーの放射線を宇宙線と呼んでいるのだが、その主な成分は陽子で(数量では宇宙線の 90% が陽子)、他にはアルファ粒子(ヘリウム原子核)、リチウム、ベリリウムなどの軽い原子核から、鉄などの重い原子核まで含まれていて、常時地球に降り注いでいる。宇宙線粒子はエネルギーが高くなるとその数は激減するが、そのエネルギーは最大で 1020 eV にも達すると言われている。

[2] 空気シャワーによって次々に生成される粒子のうち、寿命の短いものは崩壊して地表に到達することはないが、残った光子(ガンマ線)、電子、ミューオン、核子などの粒子が大群となって地表まで到達する。このうちミューオンは、大気に入射した原子核と空気の原子核が衝突して作られたパイ中間子(pion、または \(\pi\)-meson: \(\pi^+\)、\(\pi^-\)、\(\pi^0\))のうち、荷電パイ中間子(\(\pi^+\) または \(\pi^-\))が崩壊することで作られる。

左の図は空気シャワーのシミュレーション画像[Wikipediaより]

左の図は空気シャワーのシミュレーション画像[Wikipediaより]Dinoj at en.wikipedia [CC BY 2.5 (https://creativecommons.org/licenses/by/2.5)]

荷電パイ中間子からミューオンが作られる反応式は次のとおりだ。

\begin{align} & \pi^+ \rightarrow \mu^+ + \nu_\mu \\ & \pi^- \rightarrow \mu^- + \bar{\nu}_\mu \end{align}

1番目の式は正電荷をもつ荷電パイ中間子(\(\pi^+\))が崩壊して反ミューオン(\(\mu^+\):ミューオンの反粒子)とミュー・ニュートリノ(\(\nu_\mu\))が生成され、2番目の式は負電荷を持つ荷電パイ中間子(\(\pi^-\))が崩壊してミューオン(\(\mu^-\))と反ミュー・ニュートリノ(\(\bar{\nu}_\mu\):\(\nu_\mu\) の上にバーが付いているのは反粒子を表す)が生成されることを表している。なお、荷電パイ中間子 \(\pi^+\) と \(\pi^-\) はお互いに粒子・反粒子の関係にある。ちなみに、中性パイ中間子(\(\pi^0\))が崩壊すると2個の光子(\(\gamma\))が生成される(\(\pi^0 \rightarrow 2\gamma\))。\(\pi^0\) の反粒子は自分自身だ。

パイ中間子の質量と寿命は、荷電パイ中間子が質量約 130 MeV/c2、寿命は 2.6×10-8 秒、中性パイ中間子が質量約 135 MeV/c2、寿命は

8.5×10-17 秒だ。これに対して、ミューオンは質量約 105 MeV/c2 とパイ中間子の質量に近く(そのため発見当初は中間子と考えられたが、その後、電子と同じ仲間のレプトンであることが確認された)、寿命は 2.2×10-6 秒と中間子の寿命よりずっと長い。ただし、これらの値は実験室で得られた値だ。ミューオンの寿命がこの値のとおりだと、大気中を 700 m ほどしか進めず、地表までは到達できない。そのため、宇宙線によって大気中で生成されたミューオンの寿命は相対論的効果によって延びていると考えられているのだ。

Date: 2019/03/03

Title: 男性、500万年後に消滅か? ― 答えはトゲネズミにあるかも…

Category: 生物

Keywords: 男性、500万年後、消滅、トゲネズミ、性染色体、取り替え

日経電子版で記事を検索していたら、面白い記事を見つけた。それは、

「男性、500万年後に消滅? 将来占うトゲネズミ」

という記事だ(記事はちょっと前の記事だけど)。

ヒトなどの哺乳類の遺伝子には性を決定する性染色体というものがある。例えばヒトの場合、22対の常染色体と1対の性染色体からなっている。性染色体にはXとYの2種類があり、この組み合わせでオスとメスが決まり、オスはXYで、メスはXXの組み合わせになる。つまりオスを決めているのはY染色体だ。

X染色体は1098個の遺伝子を持つのに対し、Y染色体の遺伝子はたった78個しかない。そして、このY染色体上には「SRY(Sex-determining region Y)」と呼ばれる胚の性別をオスに決定する遺伝子がある。

ヒトの染色体構成の模式図 [Wikipediaより]

これらX染色体とY染色体は元々は1対の常染色体だったものが分化したしたものらしく、そのうちY染色体は哺乳類の進化の過程で、3億年という長い時間をかけて短くなっていったものらしい。そしてこの先このY染色体はさらに退化していき、500万年後にはY染色体は消滅するという説も唱えられている。そうすると、

「500万年後にはオスは消滅して子孫を残せなくなるのか?」

ということが問題になる。記事によると、その将来を展望を占うのが奄美大島などに生息する「トゲネズミ」だそうだ。

トゲネズミは日本固有の種で、オキナワ、アマミ、トクノシマの3種類が生息していて、その何れもが開発による環境破壊や外来生物などの影響によって個体数が激減し、絶滅の恐れがある(環境省のレッドリストでは、オキナワトゲネズミは絶滅の危険度が最も高い「絶滅危惧IA類」、他の2種が絶滅の危険度が二番目に高い「絶滅危惧IB類」に指定されている)。そしてこのうちアマミとトクノシマのトゲネズミはオスもメスもX染色体の1本しか持たないという。つまりSRY遺伝子を持たないにもかかわらず、オスが生まれ、子孫を残しているということになる。これは外界から隔絶された離島に生息しているがゆえに、独自の進化を遂げてきたということになるのだ。

そこで、北海道大学の黒岩麻里教授は、アマミトゲネズミの尻尾から採取した細胞を使って、オスとメスのゲノム(全遺伝子情報=染色体を構成するDNAの全塩基配列)を解読した。その中からオスだけにしかない遺伝子配列をハツカネズミを使った実験で確かめる計画だという(ハツカネズミを使う理由は、トゲネズミは天然記念物に指定されているため実験に使えないからだ)。

実験の概要はこうだ。

(1)まず、アマミトゲネズミのオスだけにしかない遺伝子配列をハツカネズミの受精卵に入れて子どもを産ませる。

(2)生まれた子どもの中からアマミトゲネズミの遺伝子を持つオスを抜き出して、メスのハツカネズミと交配させる。

(3)その子どもの中に、性染色体はXXだがオスになっている個体がいれば、見つけた配列の中にオスを決める遺伝子が含まれている可能性が高い。

このことが証明されれば、「常染色体の一部が、SRY遺伝子と同じ役割を果たす性決定遺伝子に置き換わった」と見られるという。

しかしここで難題が待ち受けている。

この実験で有力な遺伝子が見つかったとしても、最終的にはトゲネズミでこの遺伝子が働かないように操作してメスしか生まれないことを確認する必要がある。そのためにはトゲネズミが越滅の恐れがなくなるまで繁殖して、実験に使えるようになるまで個体数が増えるのを待たなければならないのだ。

これに対して、トゲネズミの人工繁殖という手が考えられるが、これに成功した例はあるのか?という疑問が持ち上がる。

だが、人工繁殖に成功した例があるのだ。

環境省の事業で、宮崎市のフェニックス自然動物園で2018年秋にアマミトゲネズミの人工繁殖に初めて成功したという。今後、飼育・繁殖の技術開発の確立を目指すと目されるので、見込みがありそうだ。

ところで、アマミとトクノシマのトゲネズミはオスもメスもX染色体の1本しか持たないが、その一方で、同じ仲間のオキナワトゲネズミはXとYの性染色体を持っている。この違いは何なのか?どういう進化を遂げてきたのか?ということが大きな謎になっている。

性染色体の危機に直面した例は他にもあるようだ。

哺乳類ではないが、両生類のアカガエルだ。

広島大学の三浦郁夫准教授とスイス、アメリカなどの国際共同研究チームは、世界に生息する28種のアカガエルの性染色体を同定した結果、過去5500万年の間に13回、性染色体の取り替えが高い頻度で起こっていたことが明らかにした。そして、性染色体の取り替えはランダムではなく、5本の染色体の間で繰り返されていることも明らかになったという。こうした性染色体の取り替えは、哺乳類では1億7000万年、鳥類では1億年の間起こっておらず、これは性染色体の進化の新しい様式だという(これはカエルだけに、性染色体を取り替える(とりカエル)ということか)。

三浦准教授によると、「メスが増えすぎるなど種の存続にとって危機的状況に陥ると、こうした取り替えでオスとメスの割合を一定に保とうとするのではないか」という。ヒトではこれまで性染色体の取り替えは起こっていないが、将来、Y染色体が消滅するという危機に瀕したとき、常染色体が性染色体に進化する可能性は十分あるという。

これらの研究が示していることは、ヒトのY染色体が将来消滅の危機に瀕しても、それで男性が消滅するわけではなく、Y染色体上のSRY遺伝子の役割を果たす別の遺伝子に置き換わって、性染色体の新しい様式の進化を遂げる可能性があるということだ。

つまり、男は消滅を免れる。

これで一安心、かな?

関連記事はこちら。

日経電子版の記事:

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO40181150Y9A110C1MY1000/

北海道大学の記事:

https://www.sci.hokudai.ac.jp/bio/ikimonogatari/第5回/

宮崎市フェニックス自然動物園の記事:

http://www.miyazaki-city-zoo.jp/list/no_352.html

広島大学の記事:

https://www.hiroshima-u.ac.jp/news/47709

これを書いていて、何年も前に書いた日記を思い出した(ただし、これまでは未公開でした)。

以下は日記の抜粋です。

(2007年11月4日書いた日記)

久しぶりにニュートンを読んだ。

……

今日読んでいる号(実は随分前のもの)には、染色体の特集が載っている。人間の細胞の23対の染色体のうち22対は男女で同じだが、最後の1対だけが異なっている。これは性別を決定している「性染色体」と呼ばれ、男がXYで女がXXからなっている。

遺伝子疾患と呼ばれる病気のうち「知的障害」や「自閉症」などは、男女で発症率に差があり、男の方が発症しやすい。最近の研究でこれらの疾患の原因はX染色体の異常によるものであることが分かってきて、脳の神経細胞(ニューロン)のネットワークをつなぐシナプスのはたらきにもX染色体がかかわっているらしい。男はX染色体は一つしか持たないため、X染色体に異常があれば発症する危険が高いが、これに対して女は2つ持っているため片方に異常があっても正常なもう片方が補完するため、発祥する危険性が少ないという。これが知的障害や自閉症の発症率の男女差になって現れているという。

また、X染色体には免疫に不可欠な遺伝子が多く、男の子は女の子に比べて感染に弱い。そのため、男の子のほうが感染症にかかりやすく、昔から男の子は女の子に比べて育てにくいといわれているのもうなずける。

さらに、血液凝固関連遺伝子もX染色体上にあり、この遺伝子の異常によって起こる「血友病」は男しか発症しないのも、1つしかないX染色体に異常があるためで、2つ持っている女は保因者となるが発症はしない。血友病はイギリス王室の悲劇によって有名になったらしい。19世紀末のヴィクトリア女王は血友病の保因者だったため、彼女の子孫に多くの血友病患者が生まれ、そのすべてが男性であった。有効な治療法のなかった当時、王室の血友病患者の多くが命を落としたそうだ。

……

このようにX染色体の異常による疾患の場合、男は発症しやすいのだ。

女はスペアを持っているが、男にはスペアがない!

XY染色体は性を決定する上で重要な遺伝子で、ヒトだけでなく哺乳類はすべて同じ遺伝子を持っていて、太古の昔、哺乳類が共通の祖先から枝分かれする前にすでに持っていたと考えられている。しかし、哺乳類以外では、爬虫類や鳥類は別の染色体によって性を決定していたり、ワニなどのように孵化するときの温度によって性が決まる種もいるという。

XY染色体のうち、X染色体は1098個の遺伝子を持つが、男を決定しているY染色体はたった78個の遺伝子しか持たないという。X染色体とY染色体はもともと1対の常染色体だったものが、分かれて進化してきたものらしく、Y染色体は哺乳類の進化の過程で、現在に至る間にだんだん短くなってきたという。このペースで行けば1000万年後には、ヒトのY染色体はなくなってしまうらしい。

おー!これは一大事じゃーん。

1000万年後には男は絶滅してしまうの?

そんな単純な話ではないようで、Y染色体にかわる別の染色体を性染色体として使うようになるらしい。

これで一安心?

……

Date: 2019/02/11

Title: 海王星にちっちゃな衛星を発見

Category: 太陽系

Keywords: 海王星、衛星、ヒッポカンプ

ナショナルジオグラフィック(電子版)を見ていたら、興味深い記事を見つけた。それは、

「海王星にタツノオトシゴ? キュートな衛星発見」

という、太陽系第8惑星「海王星」にとっても小さな衛星が見つかったという記事だ。

太陽系の一番外側(今のところ)の惑星、巨大な氷惑星である海王星。

太陽からの平均距離は太陽から地球までの平均距離の30倍(約 45億 km)で、公転周期は約165年だ。海王星の半径は 25,000 km ほどで、これは地球の半径の3.9倍にもなる。この惑星には現在のところ14個の衛星があることが知られている(14個のうち最大のものはトリトンだ)。その多くがNASAが打ち上げた無人探査機ボイジャー2号とハッブル宇宙望遠鏡によって1989年以降に発見された(トリトンは1846年、イギリスの天文学者、ウィリアム・ラッセルによって発見された)。また、海王星にも5つの環があることが知られていてる。環の存在は1984年にフランスの天体物理学者、アンドレ・ブライックによって予測され、1989年にボイジャー2号の観測によって確認されたのだ。

さて、今回発見された衛星についてだが、発見したのは米SETI研究所のマーク・ショーウォルター氏らの研究チームで、このほど論文が学術誌『Nature』に発表された。氏がこの衛星の存在に初めて気がついたのは2013年のことだという。この発見によって海王星の衛星は14個に増えたのだ。そしてこの衛星は、タツノオトシゴの属名「ヒッポカンプス(Hippocampus)」の語源となったギリシャ神話に登場する半馬半魚の海の生物にちなんで「ヒッポカンプ(Hippocamp)」と名付けられた。ちなみに、記憶と空間学習能力に関わる脳の重要な器官「海馬(hippocampus)」もタツノオトシゴに似ていることからこの名前が付けられている。

なぜこの名前が付けられたのかって?

それは、ショーウォルター氏はダイビングが趣味で、タツノオトシゴが大好きだからだそうだ。自分が発見した天体に自分の好きな名前をつける(一応ギリシャ神話にちなんだ名前だが)。これって、やっぱり発見者の特権かなぁ? [1]

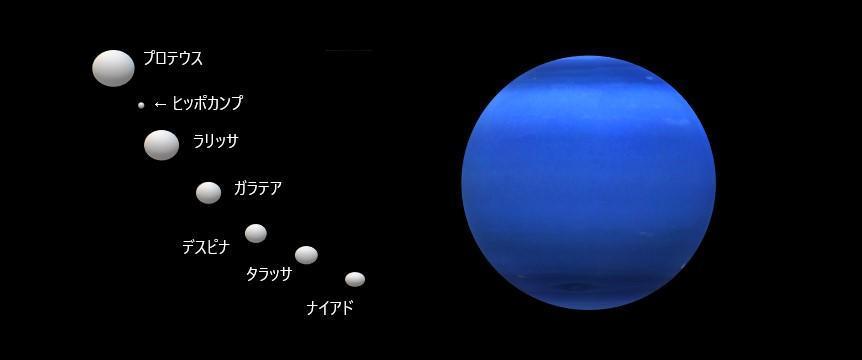

海王星とトリトンより内側の衛星

(海王星とそれぞれの衛星の大きさと距離の縮尺は

実際とは異なります)

それはさておき、この衛星ヒッポカンプは海王星の衛星群の中で海王星から比較的近いところにあり、岩石質の天体だ。最大の衛星トリトンより内側に、1989年にボイジャー2号が発見したプロテウス、ラリッサ、ガラテア、デスピナ、タラッサ、ナイアドの6つの衛星があるが [2][3] 、ヒッポカンプはプロテウスとラリッサの間に位置し、直径わずか 34 km という小ささだ。

34 km というのは東京(日本橋)から横浜までの距離だ(直線距離でJR根岸線山手駅まででほぼ 34 km)。地球から 43億5000万 km 離れたところにあるこんな小さな衛星を見つけるのは至難の技だ。彼らはどのようにして見つけたのか?

彼らはハッブル宇宙望遠鏡の画像を丹念に調べていったのだ。もともと彼らの目的は、海王星の環を詳細に調べる手法を開発することだったようだ。海王星の環は部分的に明るい場所があり「アーク」と呼ばれているが、アークからの光は非常に弱いため、彼らは長時間露光画像を多数重ね合わせる手法を編み出して、弱い光を捉えることに成功したという。

次に、彼らはこの手法を海王星の衛星の観測にも応用した。海王星の6つの内惑星を観測した時、プロテウスとラリッサの間に、非常に微かだが、明らかに動いている光の点を発見したのだ。それがヒッポカンプだったのだ。

海王星の衛星は破壊と集積を繰り返していると考えられている。今から何十億年も前、海王星はカイパーベルト [4] から巨大な衛星トリトンを捕獲した [5] 。トリトンの重力は元々あった海王星の衛星系(第1世代の衛星)を引き裂き、トリトン自体は円軌道に落ち着いた。粉々に砕かれた海王星の衛星の破片は再度合体して第2世代の衛星をつくった。しかし、彗星の衝突は続き、破片が撒き散らされ、ヒッポカンプの誕生につながった。つまり、ヒッポカンプは第3世代の衛星と考えられているのだ。

それでは、ヒッポカンプが誕生するもとになった衝突とはどのようなものなのか?

そのヒントとなるのがヒッポカンプとそのすぐ外側にあるプロテウスの軌道だ。ヒッポカンプの軌道はプロテウスの軌道から 12,000 km ほどしか離れていない。このことから、ヒッポカンプの成因については、ショーウォルター氏はプロテウスに彗星が衝突したことが原因と考えているようだ。ヒッポカンプのすぐ外側を周回するプロテウスには直径 230 km もの巨大なクレーター「ファロス」がある。衛星本体の大きさ(約 400 km)に比べても異様に大きなこのクレーターは、プロテウスがほとんど破壊される寸前になるほどの大きな衝突を経験したと考えられている。そして、ショーウォルター氏によると、このクレーターを生じさせた衝突によって海王星の周りにその破片が撒き散らされ、その破片が再び集積して衛星となったと考えられるという。

太陽系の外れにあるちっぽけな衛星ヒッポカンプ。ハッブル宇宙望遠鏡によって発見することはできたが、このような天体をもっと詳しく観測するには、ハッブル宇宙望遠鏡よりさらに高性能な望遠鏡を用いるか、探査機を直接送り込む必要がある。ハッブル宇宙望遠鏡の後継機であるジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡(James Webb Space Telescope: JWST)は2021年3月に打ち上げ予定なので、まずはそれに期待することにしょう。

関連記事はこちら。

ナショナルジオグラフィックの記事:

https://natgeo.nikkeibp.co.jp/atcl/news/19/022200118/

SETI研究所の記事:

https://www.seti.org/press-release/tiny-neptune-moon-spotted-hubble-may-have-broken-larger

[1] SETI研究所の記事によれば、国際天文学連合の規則により、海王星の衛星には、海中世界のギリシャとローマ神話から名前を付けることになっているようだ。

[2] トリトンおよびその内側にある各衛星の大きさと軌道長半径は次のとおり。

(1) トリトン(Triton):直径 2700 km、軌道長半径 354,759 km

(2) プロテウス(Proteus):三軸径 424 × 390 × 396 km、軌道長半径 117,647 km

(3) ヒッポカンプ(Hippocamp):平均半径 17.4 km、軌道長半径 105,284 km

(4) ラリッサ(Larissa):三軸径 216 × 204 × 168 km、軌道長半径 73,548 km

(5) ガラテア(Galatea):三軸径 204 × 184 × 144 km、軌道長半径 61,953 km

(6) デスピナ(Despina):三軸径 180 × 148 × 128 km、軌道長半径 52,526 km

(7) タラッサ(Thalassa):三軸径 108 × 100 × 52 km、軌道長半径 50,075 km

(8) ナイアド(Naiad):三軸径 96 × 60 × 52 km、軌道長半径 48,227 km

トリトン以外はいびつな形をしているので、大きさは三軸径で示してある。ヒッポカンプは平均半径で示してある。

[3] ラリッサは1981年に地上からの観測によって発見されていたが、この時は掩蔽による観測で、直接的、継続的な観測が行われなかったため、軌道要素は確定していなかった。その後、1989年にボイジャー2号によって”再発見”され、軌道要素が確定した。

[4] エッジワース・カイパーベルト(Edgeworth-Kuiper belt:EKB、または単にカイパーベルトとも言う)は海王星の軌道(太陽から約 30 AU の距離)の外側にある、氷や岩石からなる天体が密集した円盤状の領域のことである。外側の領域ははっきりしないが、50 AU ほどと言われている(100 AU 程度とする説もある)。

[5] トリトンの軌道は、主星である海王星の自転方向に対して逆方向に公転する逆軌道であることや、冥王星と似た組成であることから、トリトンはカイパーベルトから海王星に捕獲された、準惑星規模(トリトンの直径は約 2,700 km で、冥王星よりやや大きい)の天体であったと考えられている。

Date: 2019/02/24

Title: アポロ14号が持ち帰った「月の石」は実は「地球の石」だった?

Category: 太陽系

Keywords: NASA、アポロ11号、フラ・マウロ丘陵、月の石、地球の石

今から48年前の1971年2月5日、NASAが打ち上げたアポロ14号(乗員は船長のアラン・シェパード、司令船操縦士のスチュアート・ルーサ、月着陸船操縦士のエドガー・ミッチェルの3名)の月着陸船「アンタレス」が月のフラ・マウロ丘陵に着陸した。アポロ11号から数えて史上3回目の月面着陸だった。このアポロ14号が持ち帰った月の石のサンプルが、実は地球由来のもだとする研究論文が発表されたようだ。

それによると、月の石のサンプルは、太古の昔、彗星か小惑星が地球に衝突したとき、そのときの衝撃で岩石が宇宙空間に放出され、偶然その先にあった月に激突したものだという。というのも、サンプルには地球ではありふれた鉱物である石英、長石、ジルコンが含まれているが、これらの鉱物は月の地質における含有量はあまり多くないからだ。

問題の石はいつ頃、どこで形成され、どのようにして月まで飛んできたのか?

アポロ14号が持ち帰った月の石のサンプル [Credit: NASA]

アポロ14号が持ち帰った問題の石は"14321"と呼ばれているサンプルで、大きさはバスケットボールほどで、重さは 9 kg 近い角礫岩(かくれきがん)と呼ばれる古い石のかけらがたくさん組み合わさったものだ。この石は、大部分は砕屑岩(さいせつがん)と呼ばれる粒子が堆積してできた岩石でできていてい暗い色をしているが、一部は際立って明るい色をしている。そして、この明るい部分は地球にある花崗岩と似た構成だという。

そこで、研究者たちはこの石がどこからやってきたのか調べるため、この石に含まれるジルコンに注目した。ジルコンはケイ酸塩鉱物の一種(化学組成は ZrSiO4、結晶系は正方晶系の鉱物)で、火成岩の中に微小な結晶として広く産出するものだ。モース硬度は7.5で非常に固く(ちなみに、ダイヤモンドはモース硬度10だ)、頑丈な鉱物だ。ジルコンはオーストラリアで44億年前に形成されたと推定される地球最古の鉱物として見つかっていて、地質学的に最も古い時代の遺物を探すには、まずはジルコンから調べるのが良いとされているようだ(ただし、オーストラリアで見つかった鉱物の年代推定には疑問も呈されているようだが)。

そして、研究者たちはジルコンと周囲にある石英を分析した結果、これが月で形成されたのならおかしな状況であることがわかってきた。ジルコンは月より低温で、酸素に富んだマグマの中で形成されたはずだという。さらに月で形成されたのであれば、地下 160 km 以下の深さでないと存在しないような圧力下で形成されたはずだという(月の半径は約 1700 km なので、この深さは半径の1/10程の深さだ)。それに対して地質学者たちは"14321"を形成した衝突の深さはせいぜい 70 km 程度だとしている。いずれにしても、こんなに地下深くにあるものが、どうやって地表まで出てきたのかという疑問が生じる。

この疑問に対して研究者たちは、この石が地球で形成されたと考えれば筋が通ることに気がついた。地球の地下 20 km 程のところにあるマグマであれば、温度、圧力、酸素含有量ともにこの石が形成された環境とそっくりだという。形成された年代は、この石は地球がまだ若かった40億年から41億年前に結晶化したものだという。

そして、約40億年前に大きな彗星または小惑星が地球に衝突し、その衝撃でこの石は猛烈な勢いで地球から放り出された。その当時、地球から月までの距離は現在の1/3と、今よりずっと地球に近いところにあり、地球から放り出された石は偶然にも月に衝突した(見かけの大きさが3倍、面積は9倍になるため、地球から放り出された石が月という「的」に当たる確率が高くなる)。石が月に衝突した後も、石はいくつかの衝突イベントに見舞われ、そのうちの一つは39億年前に石を部分的に溶かして地下に埋もさせて「新しい石」を作り出した。

その後、2600万年前に小惑星が月に衝突して直径 340 m ほどの小さな円錐形のクレーターを作った。これによって石が月の表面に放り出されたのだという。

今回の発見は、月が太陽系の歴史を保存していることを裏付けるものだという(これは今後物議を醸すことになるかもしれない)。というのも、月は非常に古い天体で(月の年齢は地球とほぼ同じ約46億年だ)、空気がなく、地質学的にも不活発だからだ。そのため、月の表面には太陽系初期の隕石の衝突の歴史が保存されている ― つまり、太陽系初期からのタイムカプセルだ。そして、月面にある「地球の石」は、地球上の物質では知り得ない時代について知る手がかりとなるのだ。

アポロが月から持ち帰った他の石の中には、太古の地球の石が含まれている可能性がある。そして、他の研究者も今回の発見に刺激を受けて、探そうとするだろう。そうなると、研究がさらに進み、今回の発見がさらに信ぴょう性の高いものになるだろう。

ということなんだが、今後の研究の進展を見守ることにしよう。

関連記事はこちら。

朝日新聞Digitalの記事:

https://www.asahi.com/articles/ASM102CDGM10UHBI00H.html

ナショナルジオグラフィックの記事:

https://natgeo.nikkeibp.co.jp/atcl/news/19/012900064/

CNNの記事:

https://edition.cnn.com/2019/01/24/world/earth-oldest-rock-moon/index.html

Earth and Planetary Science Lettersの論文(概要):

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0012821X19300202

米月惑星研究所の記事:

https://www.lpi.usra.edu/features/012419/oldest-rock/

Date: 2019/01/13

Title: 地球を周回する新たな天体を確認

Category: 太陽系

Keywords: 地球周回、ラグランジュ点、コーディレフスキー雲

地球を回る天体は月以外にもあるかもしれない。

これは半世紀以上にわたって憶測と論争が続けられてきた問題だ。

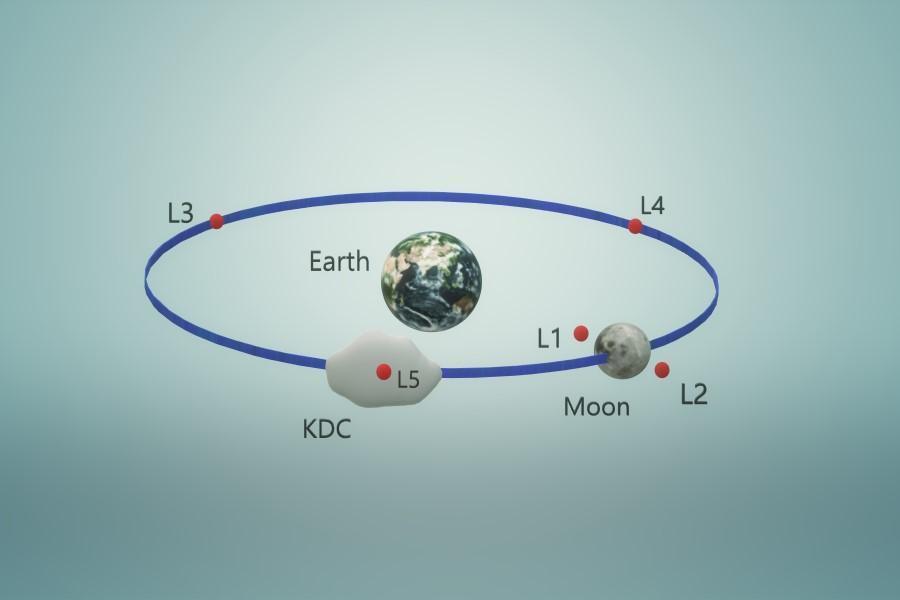

このほどハンガリーの天文学者と物理学者からなる研究チームが、地球を周回する天体の存在を確認したという。地球から月までの距離(約 38万 km)とほぼ同じ約 40万 km のところにある天体は「ちり」でできていて、研究チームは苦心の上、その姿を捉えたという。その場所とは地球ー月系(地球を主星、月を伴星とした天体の組)のラグランジュ点 L5 だ。

長い間、地球ー月系のラグランジュ点 L4 と L5 には天体は存在しないと考えられてきた。というのも、太陽の重力の摂動や太陽風、他の天体の影響を受けて、地球ー月系のラグランジュ点 L4 と L5 は安定しないかもしれないからだ。最初にラグランジュ点 L5 付近に塵状の天体が存在するという報告をしたのは、ポーランドの天文学者、カジミェシュ・コルディレフスキ(Kazimierz Kordylewski)で、1961年のことだった。その塵状の天体は彼の名前にちなんで「コーディレフスキー雲(Kordylewski dust cloud: KDC)」と呼ばれ、これまで幾度となく観測が試みられてきたが、どれも成功していなかったし、その存在自体も疑問視されてきた。

と、ここで、ラグランジュ点についてざっくりおさらいしておこう。

ある天体Aの周りを別の天体Bが回っているとき、AとB以外に天体がない場合、Bの軌道は簡単に求めることができる。そう。Bの描く軌道は楕円軌道だ。この問題は「二体問題」と呼ばれる。

次に、さらに別の天体Cがある場合、問題を解くのが格段に難しくなる。A、B、Cという3つの天体が互いに重力を及ぼしあっているからだが、このような場合にそれらの天体の軌道を求める問題は「三体問題」と呼ばれている。そしてこの問題は解析的には解けないことが知られているのだ [1] 。

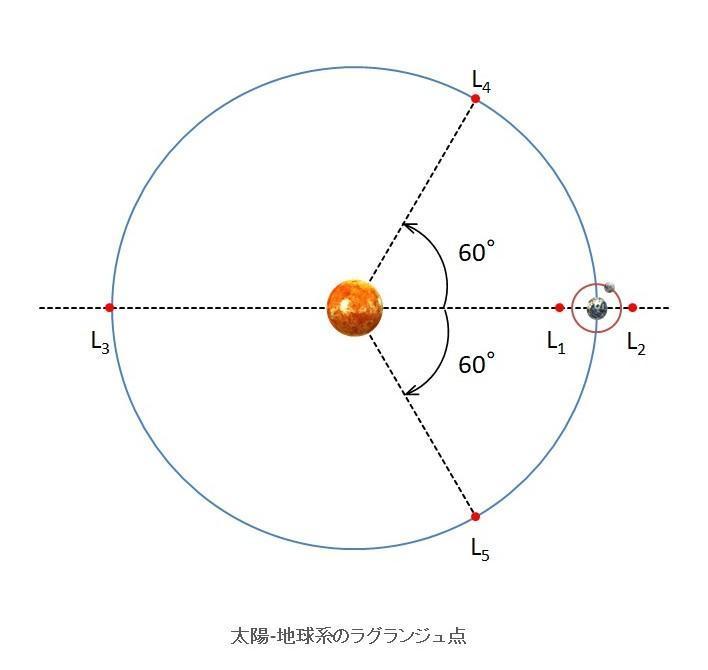

そして、天体A、Cに対して天体Bの質量が無視できるほど小さいという条件下では、BがAとCに対して相対的に特別な位置にいるとBはその場所に留まっていられることが知られている。そのような場所は「ラグランジュ点(Lagrangian point(s)」と呼ばれ、全部で5つ存在することが知られていて、それぞれ L1、L2、L3、L4、L5 と表される。また、それぞれの点はAとCの軌道を含む同一平面内にある。

太陽-地球系のラグランジュ点

それでは、5つのラグランジュ点はどのような位置にあるのか?

まず、L1、L2、L3 はAとCを結んだ直線上にあり、残りの2つ L4、L5 はAとCの双方から 60° の位置にある。

具体的には、

(1) L1:AとCを結んだ直線上にあり、AとCの中間にある。

例えば、太陽–地球系では L1 は太陽と地球を結んだ直線上で、太陽と地球の中間に位置する。そして、この位置は太陽を観測するのに理想的な場所だ。というのも地球や月から遮られることがないからだ。実際、NASA(米航空宇宙局)/ESA(欧州宇宙機関)が運用する太陽・太陽圏観測機(SOHO: Solar and Heliospheric Observatory)は地球から 150万 km 離れた L1 付近にある [2], [3] 。

(2) L2:AとCを結んだ直線上にあり、質量の小さい方の外側にある。

例えば、太陽–地球系では L2 は太陽と地球を結んだ直線上で、地球の外側に位置する。そして、この位置は宇宙空間を観測するのに理想的な場所だ。というのも L2 に位置する物体から見ると、太陽と地球は同じ方向にあり、地球によって太陽光が遮られるからだ。実際、NASAの宇宙マイクロ波背景放射観測機WMAP(ウィルキンソン・マイクロ波異方性探査機:Wilkinson Microwave Anisotropy Probe)は地球から 150万 km 離れた L2 に位置している [3] 。さらに、2021年打ち上げ予定のハッブル宇宙望遠鏡の後継機、JWST(ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡:James Webb Space Telescope)は L2 に置かれることになっている。

(3) L3:AとCを結んだ直線上にあり、質量の大きい方の外側にある。

例えば、太陽–地球系では、L3 は地球から見て太陽の裏側にあり、太陽からの距離は太陽から地球までの距離よりやや遠くなる。

(4) L4、L5:AとCを頂点とする正三角形の三番目の頂点の位置になる。

伴星Cが主星Aの周りを公転する軌道上で、Cより先行する位置、あるいはCに追従する位置にある。また、L4 と L5 は三角解(正三角形解)またはトロヤ点とも呼ばれる。例えば、太陽–地球系では、L4 と L5 は太陽の周りを回る地球の公転軌道上で、それぞれ地球より 60° 先行した位置と 60° 後ろの位置にある。

さて、ラグランジュ点のおさらいはこれ位にして本題に戻ることにしよう。

今回ハンガリーの研究チームが見つけた地球–月系のラグランジュ点L5付近にある”ちり状”の天体は、どうやって見つけたのか?

地球近傍の宇宙空間では銀河や星の光に邪魔されてコーディレフスキー雲を検出するのは至難の技のはずだ。そこで彼らは望遠鏡に特殊な偏光フィルターを装着して、L5 付近の雲の中の微粒子からの散乱光を何とかして捉えた。そして彼らはコーディレフスキー雲からの偏光した散乱光の特性と、黄道帯にある塵によって太陽光が散乱された光や、大気中の薄い雲からの散乱光、あるいは飛行機雲からの散乱光などの特性を比較することで、これらの散乱光の可能性を排除して、コーディレフスキー雲の存在を確信したようだ。

地球-月系のラグランジュ点とKDC

(ラグランジュ点は大まかな位置を表しています)

また、コーディレフスキー雲を構成する微粒子は、雲から抜け出したり雲の中に引きずり込まれたりして、時間的に雲の中には長く留まらないことも示唆している。長い時間スケールでは微粒子は絶えず入れ替わっているかもしれないが、太陽系が形成され地球や月が誕生した頃から、コーディレフスキー雲はそこにあったのかもしれない。

今回、ハンガリーの研究チームが発表した研究では、地球–月系のラグランジュ点 L5 の周りにコーディレフスキー雲が存在する証拠を提示したものだったが(観測手段として微粒子による散乱光の偏光解析が有用であることも示している)、同じく L4 にもコーディレフスキー雲が見つかるかもしれない。

さらに、論文の著者によれば、コーディレフスキー雲が存在することは、地球–月系のラグランジュ点 L4 と L5 にある微粒子サンプルを持ち帰るという宇宙飛行ミッションのチャレンジングな可能性も示唆している。また、これらの雲の調査は、宇宙飛行の安全性という観点からも重要になってくるかもしれないという。

例えば、2021年に打ち上げが予定されているNASAのジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡はL2に置かれることになっているし、将来の火星探査において火星へ向かう中継地点としてラグランジュ点を使う計画も打ち出されているという。そうなれば、ラグランジュ点に宇宙ステーションがあり、宇宙船が飛び交うSFのような世界が現実のものとなるかもしれない。

関連記事はこちら。

ナショナルジオグラフィックの記事:

https://natgeo.nikkeibp.co.jp/atcl/news/18/110800484/

英国王立天文学会の学術誌"Monthly Notices of the Royal Astronomical Society"に掲載された論文:

https://academic.oup.com/mnras/article/482/1/762/5114270

[1] 方程式が解析的に解けるということは、式の変形で解を求めることができるということだ。例えば、次のような二次方程式の場合を考える。

\begin{align} ax^2+bx+c=0 \,(a \neq 0) \end{align} この方程式の解は

\begin{align} x=\frac{-b \pm \sqrt{b^2-4ac}}{2a} \end{align} となる(これはよく知られた2次方程式の解の公式だ)。そして、このような形で解を求めることができない場合、方程式は「解析的には解けない」ということになるのだ。

[2] 厳密にはSOHOは L1 上ではなく、L1 を焦点とした楕円軌道上にあり、6ヶ月周期で周回している。この軌道は太陽と地球を結ぶ直線と垂直な L1 を通る直線を含む平面上にある。これは L1 に位置してしまうと、太陽と地球とSOHOが一直線に並んでしまうため、太陽からの放射による通信障害を受けてしまうためだ。

[3] 主星Aの質量に対して伴星Cの質量が非常に小さい場合には、L1 と L2 はCに対してほぼ等しい距離に位置する。具体的には次のような値になる。

・太陽–地球系では地球から 1,500,000 km

太陽から地球までの距離は約 1億5000万 km(1 au)なので、この距離はその100分の1(0.01 au)だ。

また、太陽と地球の質量の比は Ms/Me = 1.989×1030 (kg)/5.972×1024 (kg) = 3.33×105、つまり太陽の質量は地球の質量の約33万倍にもなるのだ。

・地球–月系では月から 61,500 km

地球から月までの距離(平均公転半径)は 384,400 km なので、この距離はその 16% ほどだ。

また、地球の質量と月の質量の比は Me/Mm = 5.972×1024 (kg)/7.348×1022 (kg) = 81.3、つまり地球の質量は月の質量の約80倍だ。

Date: 2019/01/06

Title: 冥王星の先に”雪だるま”のような天体が

Category: 太陽系

Keywords: ニューホライズンズ、カイパーベルト、ウルティマトゥーレ、雪だるま

年明け早々、面白いニュース映像を見つけた。

日経電子版のニュース映像:

https://www.nikkei.com/video/5985806040001/?playlist=4654649183001

NASA(米航空宇宙局)が無人探査機「ニューホライズンズ(New Horizons)」が捉えた新たな画像を公開した。ニューホライズンズは2006年にNASAが打ち上げた太陽系外縁天体の探査を行う探査機で、2015年から16年にかけて冥王星の観測を行い、その詳細な画像を我々に見せてくれたことは記憶に新しい。

今回公開された画像は、ニューホライズンズが冥王星より外側のカイパーベルト(エッジワース・カイパーベルトともいう)にある天体「ウルティマトゥーレ(Ultima Thule)」に接近した時の画像だが、その天体はこれまで見たことがないような形をしていた。まるで”雪だるま”のような形をしていたのだ(なので、NASAも”The snowman(雪だるま)”というニックネームで呼んでいる)。

ウルティマトゥーレの画像

[Credit: NASA/Johns Hopkins University Applied Physics

Laboratory/Southwest Research Institute

]

長さが約 33 km の”雪だるま”は、直径がそれぞれ約 19 km と約 14 km の二つの天体がゆっくりとぶつかって合体したものらしい(大きい方が「ウルティマ(Ultima)」、小さい方が「トゥーレ(Thule)」)。この天体は今から約46億年前に太陽系が形成された頃の痕跡をとどめているとみられている。

初期のデータ解析の結果では、

(1) ウルティマトゥーレを周回しているマイルリングや直径約 1.6 km 以上の衛星の証拠は見つかっていない。

(2) 大気がある証拠はまだ見つかっていない。

(3) ウルティマトゥーレの色は、望遠鏡で測定されたカイパーベルトの同じような天体の色と一致している。

(4) ウルティマトゥーレの合体してる2つの天体の色はほぼ一致している。これは、接触せずに共通の重心の周りを回っている連星系について我々が知っていることと一致する。

ということのようだ。今後さらにニューホライズンズからデータをダウンロードして、詳しい分析がなされるようだ。その結果が楽しみだ。

関連記事はこちら。

NASAの記事(1):

http://pluto.jhuapl.edu/News-Center/News-Article.php?page=20190102

NASAの記事(2):

http://pluto.jhuapl.edu/News-Center/News-Article.php?page=20190103

|

|