かがくのつまみ食い 2022

サイエンス関連のトピックスを集めてみました。このページは2022年に書いたトピックスです。

|

|

Date: 2022/10/15

Title: ノーベル賞を2度受賞した人は何人いる?

Category: 科学一般

Keywords: ノーベル賞、2度受賞、マリー・キュリー、ジョン・バーディーン

ノーベル賞の発表から1週間ほど経って、ニュース記事からその話題もなくなってきたが(今回は日本人の受賞がなかったからか?)、その中でも話題になったのが2度目のノーベル化学賞受賞者となったシャープレス氏だ。

そこで、過去にノーベル賞を2度受賞した人物について振り返ってみよう。

1. マリー・キュリー

まず思い浮かぶのはマリー・キュリー(Marie Curie、1867-1934。本名はマリア・スクウォドフスカ=キュリー:Marya Sklodowska-Curie。マリーはフランス語名、スクウォドフスカは旧姓)だ。一般にはキュリー夫人(Madame Curie)の方がよく知られていると思う。彼女は1903年に物理学賞、1911年に化学賞を受賞している。

最初に受賞した物理学賞は、放射能の研究に対してアンリ・ベクレル(Antoine Henri Becquerel:1892-1908)、夫のピエール・キュリー(Pierre Curie:1859-1906)との共同受賞だ。

19世紀末の1896年、ベクレルによってウラン鉱石が未知の光線を放出していることが発見された。この光線は当時発見されたばかりのX線同様に高い透過力を持っていたが、X線とは異なり外部からのエネルギー源を必要とせず、ウラン自体が自然に放出していた。しかしその正体は不明であった。

ベクレルのこの研究に着目したキュリー夫妻は、研究を開始した。夫妻はピエールが考案した電位計を使用してウラン鉱石の周りに生じる電離を計測し、ウラン放射の強度が化合物中のウランの量に比例し、その化学的形態とは無関係であるというベクレルの発見を検証した。その結果、光線の放出がウランの原子特性であるというベクレルの発見を確認した。その後、マリーは「当時知られているすべての元素」を調べることにし、トリウムだけが「ウランと同様の」光線を放出することを発見した。彼女はこの現象に対して「放射能」という言葉を提案し、このような現象を起こす元素を「放射性元素」と名付けた。

彼女の探究心はとどまるところを知らず、新しい元素の存在を確かめるべく、夫妻は大量の鉱石サンプルを分析していった(夫のキュリーは元々結晶と圧電効果、磁性体の研究を行っていたが、マリーと結婚後、放射性物質の研究に転じた)。そして膨大な作業の結果、ポロニウム(原子番号84の元素、元素記号はPo、マリーの祖国ポーランドから命名された)を、さらにラジウム(原子番号88の元素、元素記号はRa)を発見した。

これまでの放射線現象の研究に、夫妻の並外れた功績が認められ、1903年にノーベル物理学賞が授与された。これは夫婦でノーベル賞を受賞した初のケースとなった。夫妻の受賞理由は”in recognition of the extraordinary services they have rendered by their joint researches on the radiation phenomena discovered by Professor Henri Becquerel(アンリ・ベクレル教授が発見した放射線現象に関する共同研究により、彼らが提供した並外れた功績が認められて)”というもので、受賞理由からポロニウムとラジウムの発見があえて外されたのは、将来の化学賞受賞への含みを持たせるものだった。

1906年には夫ピエールがパリでの交通事故(馬車に轢かれた)によって逝去したが、1911年にはマリーは2度目のノーベル賞を受賞した。今回はマリー単独での化学賞受賞で、受賞理由は”in recognition of her services to the advancement of chemistry by the discovery of the elements radium and polonium, by the isolation of radium and the study of the nature and compounds of this remarkable element(ラジウム元素とポロニウム元素の発見、ラジウムの単離、およびこの注目すべき元素の性質と化合物の研究による化学の進歩への彼女の功績が認められて)”というもので、まさにポロニウムとラジウムの発見およびそれらの研究に対してであった。そして、ノーベル物理学賞とノーベル化学賞の両方を受賞したのは、現時点ではマリー・キュリーただ一人だ。

1934年、マリーは66歳でこの世を去ったが、その死因は長年にわたる放射線被曝による再生不良性貧血と考えられている。当時は放射線の危険性について知られていなかったため、放射線防護策がとられていなかったことが原因だ。

ちなみに、放射能を表す単位としてキュリー夫妻に因んでキュリー(記号 Ci)が1970年代までは使われていたが、この単位は大きすぎて実用に適さないため、現在はSi単位のベクレル(記号 Bq)が使われている(\(\rm 1\, Ci = 3.7\times10^{10}\,Bq\))。もちろんこれはアンリ・ベクレルに因んでつけられた単位だ。

2. ジョン・バーディーン

ノーベル賞を2度受賞した人で次に思い浮かべるのはアメリカの物理学者ジョン・バーディーン(John Bardeen, 1908-1991)だ。僕は以前、某半導体メーカーで技術者として働いていたので、彼の名前はよく知っている。彼は現時点でノーベル物理学賞を2度受賞した唯一の人物だ。

最初に受賞したのは1956年で、共にアメリカの物理学者であるウィリアム・ショックレー(William Bradford Shockley Jr., 1910-1989)、ウォルター・ブラッテン(Walter Houser Brattain, 1902-1987)との共同受賞で、受賞理由は”for their researches on semiconductors and their discovery of the transistor effect(半導体の研究とトランジスタ効果の発見に対して)”というものだ。

第二次世界大戦終戦直後の1945年、バーディーンはベル研究所(Bell Laboratories)に入り、ショックレーが主導する固体物理学部門にブラッテンらとともに加わった。彼らの目標は真空管に代わる固体、つまり半導体を見つけ、増幅装置(トランジスタ)を開発することだった。さまざまな試行錯誤の末、1947年にバーディーンとブラッテンは点接触型トランジスタを完成させ、それが増幅機能を有することが確認された。これに対してショックレーは独自に接合型トランジスタの開発を続け、そして1951年、ついに接合型トランジスタを発明したと発表した。ベル研としては一貫して3人がチームとしてトランジスタを発明したとしていたが、”トランジスタの発明者”として一般に認知されたのはショックレーであった。

ともあれ、3人はトランジスタの発明者として1956年にノーベル物理学賞を受賞することになったのだ。

ちなみに、バーディーンとブラッテンが発明した点接触型トランジスタは構造上、安定した動作が難しく、短命に終わり、ショックレーが発明した接合型トランジスタに置き換わっていった。接合型トランジスタの代表例はバイポーラトランジスタだ。これは、N型とP型の半導体がP-N-PまたはN-P-Nの接合構造を持つ3端子の半導体素子であり、電流増幅およびスイッチングの機能を持つ。その後、MOSFETに代表される電界効果型トランジスタが登場し、現在はp型チャンネルとn型チャンネルを組み合わせたCMOSが主流である。

1951年にショックレーと袂を分かったバーディーンはイリノイ大学教授となり、超伝導の研究を開始した。そして1957年、レオン・クーパー(Leon Neil Cooper, 1930-)、ジョン・ロバート・シュリーファー(John Robert Schrieffer, 1931-2019)(二人ともアメリカの物理学者)と共に、超伝導の標準理論を導き出した。この理論は3人の名前の頭文字をとって「BCS理論」と呼ばれる。

この理論の特徴は次のようなものだ。

(1) 電子がペアを形成する。このペアは発見者の名前をとって「クーパー対」と呼ばれる。

(2) 電子対を形成するために必要な電子間の引力は電子-格子相互作用による。

超伝導状態を実現するためには、電子系が何らかの凝集状態になる必要があるが、電子は半整数のスピンを持つフェルミ粒子なので、パウリの排他律によってそのままでは凝集できない。そこで電子が対を作ることができれば、その電子の対は整数スピンのボーズ粒子とみなすことができ、最低エネルギー状態に集団で凝縮するようになる。

しかし、電子間にはクーロン力に伴う斥力が働くので、単純には電子間に引力を作り出すことができない。そこで考えられたのが、結晶中では電子が格子振動と相互作用するので、フォノン(格子振動を量子化した仮想的な粒子でボーズ粒子として扱われる)を媒介にして電子間に引力が働くというものだ。この引力によって作られる電子対をクーパー対というのだ。

この業績によって彼ら3人は1972年にノーベル物理学賞を受賞した。受賞理由は”for their jointly developed theory of superconductivity, usually called the BCS-theory(通常 BCS 理論と呼ばれる、彼らが共同で開発した超伝導理論に対して)”というものだ。バーディーンにとって2度目のノーベル物理学賞受賞となった。

3. その他の受賞者

その他にノーベル賞を2度受賞した人物として、次の人たちがいる(詳細は割愛する)。

①ライナス・ポーリング(Linus Carl Pauling, 1901-1994; アメリカの量子化学者、生化学者)

1度目は”化学結合の性質に関する研究と複雑な物質の構造解明への応用に対して”1954年にノーベル化学賞を受賞。2度目は”東西間の核軍拡競争との戦いに対して”1962年にノーベル平和賞を受賞した。

②フレデリック・サンガー(Frederick Sanger, 1918-2013; イギリスの生化学者)

1度目は”タンパク質、特にインスリンの構造に関する研究に対して”1958年にノーベル化学賞を受賞。2度目も”核酸の塩基配列決定に関する貢献に対して”1980年にノーベル化学賞を受賞した。2度目はポール・バーグ(Paul Berg, 1926-; アメリカの生化学者)、ウォルター・ギルバート(Walter Gilbert, 1932-; アメリカの物理学者・生化学者)との共同受賞だ。

③そして、今回2度目のノーベル化学賞受賞となったバリー・シャープレス氏(Karl Barry Sharpless, 1941-; アメリカの化学者)だ。

1度目は”キラル触媒酸化反応に関する研究に対して”2001年に受賞した。この時はウィリアム・ノールズ氏(William Standish Knowles, 1917-2012; アメリカの化学者)、日本の野依良治氏(1938-; 日本の化学者)との共同受賞だ。2度目の今回は”クリックケミストリーとバイオ直交化学の開発”に対してキャロライン・ベルトッツィ氏(Carolyn R. Bertozzi, 1966-; アメリカの化学生物学者)、モーテン・メルダル氏(Morten Peter Meldal, 1954-; デンマークの化学者)と共同受賞した。シャープレス氏の受賞によって、ノーベル化学賞を2度受賞したのはこれで2人となった。

この他にICRC(国際赤十字委員会)がノーベル平和賞を3度(1917年、1944年、1963年)、UNHCR(国連難民高等弁務官事務所)がノーベル平和賞を2度(1954年、1981年)受賞しているが、ここでは人物に焦点を当てているので、詳細は割愛する。

4. キュリー家について

話は変わるが、キュリー家ではキュリー夫妻(ピエール&マリー・キュリー)の長女イレーヌ・ジョリオ=キュリー(Irene Joliot-Curie, 1897-1956; フランスの原子物理学者)と夫のフレデリック・ジョリオ=キュリー(Jean Frédéric Joliot-Curie, 1900-1958; フランスの原子物理学者)も1935年に”新しい放射性元素の合成”に対して夫婦でノーベル化学賞を受賞している。つまり、キュリー家では2代にわたってノーベル賞を夫婦で受賞したことになり、これによって5個のノーベル賞のメダルを獲得したことになる。また、キュリー夫妻の次女エーヴ・キュリー(Ève Denise Curie Labouisse, 1904-2007)は芸術家、作家で、母の伝記『キュリー夫人(Madame Curie)』を書いたことでも知られる。さらに、キュリー夫妻の孫にあたる Hélène Langevin-Joliot はパリ大学の核物理学教授、同じく孫の Pierre Joliot は生化学者として知られているそうだ。

う〜ん、キュリー家は本当にすごい家系だ。

関連記事サイトはこちら。

Nobel Prize facts:

Date: 2022/08/27

Title: クモも夢を見るのか?

Category: 生物

Keywords: ハエトリグモ、レム睡眠、夢

ちょっと前のナショナルジオグラフィック(電子版)に載っていた記事だけど、クモにもレム睡眠らしき活動が発見されたそうだ。う〜ん、クモも夢を見るのか?

発見したのは、ドイツのコンスタンツ大学(University of Konstanz)の生態学者ダニエラ・ルースラー氏で、その発見は偶然だったようだ。というのも、氏は普段はアマゾンの奥地に分け入ってフィールドワークを行なっているそうだが、コロナ禍でアマゾンの奥地に行くことができず、その代わりにできることといったら、自宅近くの草むらに分け行くことくらいだったようだ。

そして、そこで思いがけないものに出会った。それが小さなハエトリグモだった。氏はたちまち小さなハエトリグモに魅了され、観察を続けていると、あることに気がついた。一本の糸にぶら下がり、足を丸めてじっとしている個体がいることだった。しかもその個体は時折体をビクッと震わせることがあり、それはイヌやネコが夢を見ているときに見せる動きによく似ていたという。

そこで、氏はさっそく研究室に赤ちゃんグモの寝床をつくり、糸にぶら下がって休む様子を観察することにした。その結果、眠っているような状態にあるハエトリグモは、睡眠中の人に見られるような眼がピクピク動いていることが明らかになった。これはレム睡眠のような状態を示しているとして、論文が米国科学アカデミー紀要(PNAS)に発表された。

と、ここで、レム睡眠について。

レム睡眠(rapid eye movement sleep; REM sleep)は、その名の通り急速眼球運動(rapid eye movement; REM)を伴う睡眠で、他にも骨格筋の弛緩や脳が活発に活動していることが知られている。このレム睡眠は、記憶の固定や生存能力の発達に重要な役割を果たしていると考えられている。そして、ヒト以外にレム睡眠のような状態が確認されているのは、今のところ脊椎動物だけのようだが、ハエトリグモにも確認されれば、レム睡眠ががいつ、どのように進化してきたのか、進化の過程に関する我々の理解が変わる可能性があるという。

では、ハエトリグモの眼が動いていることをどのように確認したのか?

それは赤ちゃんグモなら、脳の中を覗くことができるという。というのも、ハエトリグモの脳を覆う外骨格の色素は生後10日間発達しないので、その間は頭の中が透けて見える。そしてこの部分はほぼ眼球で占められている。 ルースラー氏が、拡大鏡と暗視カメラを使って、ハエトリグモの子の睡眠を観察した結果、時折クモの網膜が数十秒間高速運動をしていることがわかり、その持続時間と頻度は時間の経過とともに増していき、多いときで大体20分ごとに約77秒間続くこともあった。この間、腹部が小刻みに動いたり、脚が広がったり閉じたりするなど、クモの体は協調性のない動きを見せていた。

氏によると、クモも夢を見ているという説でしか説明のつかない動きを見せていたという。

今回の結果から、クモは夢を見ていると言えるのだろうか?

じっとして動かないからといって、それが必ずしも眠っていることの証明にはならないが、そのためには刺激を与えた時に起きるのか、または鈍い反応しか見せないのか、あるいは睡眠不足になった後で、リバウンド睡眠が必要になる、というようなことを確認していく必要があるようだ。

動物は眠るものだと思っているが、眠り方は種によってさまざまだ。そして、「夢を見ている」というのはどういうことかを定義するのは難しい。しかし、レム睡眠のような状態があるということは、その動物が視覚的な夢を見ている可能性が高いという。

今回の研究はまだ研究途上だと思うが、今後、さらに研究が進めば、クモも夢を見ることが明らかにされていくのだろう。今後の研究に期待しよう。

う〜ん、個人的には、クモは夢を見ていると思いたいね。

関連記事・論文はこちら。

ナショナルジオグラフィック(電子版)の記事:

https://natgeo.nikkeibp.co.jp/atcl/news/22/081000368/?P=1

米国科学アカデミー紀要(PNAS)に掲載された論文:

Date: 2022/06/12

Title: Wボソンの質量の測定結果に標準モデルとの顕著な「ずれ」が?

Category: 物理

Keywords: 素粒子、Wボソン、質量、標準モデル、テバトロン

ちょっと前のニュース記事だけど、素粒子関連のニュースを久しぶりに目にした。それは、

素粒子「Wボソン」質量 標準理論との顕著な「ずれ」最新研究

という記事だ。これに関して、ちょっと書いてみたいと思う。

素粒子の一種で、弱い相互作用(弱い力ともいう)を媒介するウィーク・ボソンのうち、荷電粒子である「Wボソン」の質量が、理論値を大きく上回るという測定結果が得られたという論文が発表された。これが本当なら、素粒子物理学の根幹をなす標準理論(標準モデルともいう)を揺るがすことになるという、とんでもない結果だ。

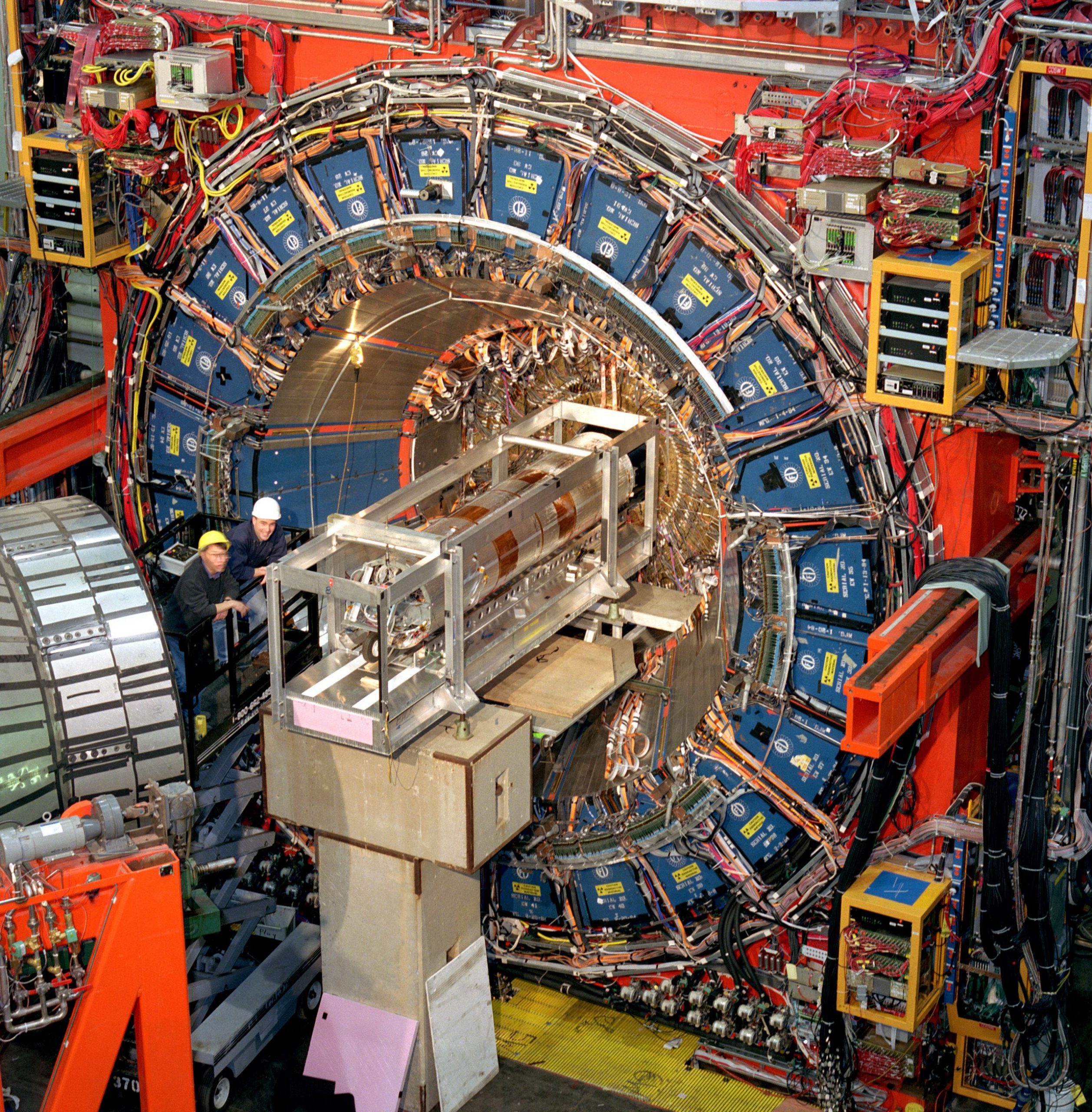

テバトロンの衝突検出装置 [Credit: Fermilab]

まずは、素粒子の標準理論についてざっくりおさらいを。

僕らの体や周りの物質から、太陽や夜空で輝いている天体まで、これらの物質を構成している基本的素粒子の種類と、それらの素粒子にはどのような力が働いて、どのように振る舞うのかを説明するのが素粒子の標準理論と呼ばれるものだ。そして、自然界に働く基本的な4つの力 — 強い相互作用、弱い相互作用、電磁相互作用、重力 — のうち、重力を除く3つの力を記述している。

物質を構成する基本的な粒子には、クォークと呼ばれる6種類の粒子(それぞれ、アップ(u)、ダウン(d)、チャーム(c)、ストレンジ(s)、トップ(t)、ボトム(b)と呼ばれる)、レプトンと呼ばれる電子の仲間の3種類の粒子(電子(\(\rm e\))、ミュー粒子(\(\mu\))、タウ粒子(\(\tau\))、さらには3種類のニュートリノ(電子ニュートリノ(\(\nu_{\rm e}\))、ミューニュートリノ(\(\nu_{\mu}\))、タウニュートリノ(\(\nu_{\tau}\)))の計12種類の粒子がある(それぞれに反粒子があるので、反粒子も含めれば24種類になる)。物質は原子でできているが、原子はその中心に原子核があり、その周りを電子が回っている。原子核は陽子と中性子でできているが、陽子も中性子も3個のクォークでできている(クォークの記号を使って表すと、陽子はuud、中性子はudd)。

クォークとレプトンのうち電子の仲間の粒子は電荷を持っており、クォークの電荷は \(+2e/3\)(u, c, t)および \(-e/3\)(d, s, b)、電子、ミュー粒子、タウ粒子の電荷は \(-e\) だ。レプトンのうちニュートリノは中性粒子なので電荷は持たない。また、クォークとレプトンはどれも半整数(1/2)のスピンを持っていて、フェルミ粒子に分類される。

素粒子間に働く力は、ゲージ粒子と呼ばれる整数スピン(1)を持つ粒子(ボース粒子に分類される)をやり取りすることで作用する。自然界に働く4つの基本的力のうち最も強い力である強い相互作用は、グルーオン(電荷も質量も0だが、色荷と呼ばれる量子数を持つ)をやり取りすることで作用し、クォークを陽子や中性子などのハドロン内に閉じ込めている。さらには、陽子と中性子を結合させて原子核を作っている(陽子と中性子の間に働く力は中間子をやり取りすることで作用している)[1] 。

その次に強い力である電磁相互作用(強さは \(10^{-15}\,\rm m\) の距離では強い相互作用の約137分の1だ)は、荷電粒子間を光子(\(\gamma\))をやり取りすることで作用する。光子の電荷と質量はともに 0 だ。電磁相互作用(電磁気力)は僕らには馴染みの深い力で、静電気や磁石の力だけでなく、重力を除いて日常経験する力はどれも電磁気力だ。さらに原子核と電子を結びつけて原子を作ったり、原子を結びつけて分子を作っているのも電磁気力だ。

電磁相互作用の次に強い力は弱い相互作用で(なんか矛盾するような表現だなぁ。強さは \(10^{-15}\,\rm m\) の距離では強い相互作用の約100万分の1だ)、これはベータ崩壊などの放射性崩壊に作用する力だ。弱い相互作用はウィークボソンと総称される粒子を交換することで作用する。ウィークボソンにはW粒子(Wボソンともいう:\(\rm W^+,\,W^-\))とZ粒子(Zボソンともいう:\(\rm Z^0\))があり、\(\rm W^+\) は \(+e\) の、\(\rm W^-\) は \(-e\) の電荷を持ち、質量は約 \(80\,\rm GeV/c^2\)、\(\rm Z^0\) は電荷を持たず、質量は約 \(90\,\rm GeV/c^2\) と、ともに大きな質量を持っている。

さらに、素粒子に質量を与えるメカニズムとしてヒッグス機構(BEHメカニズムとも言われる)があり、ヒッグス場の量子がヒッグス粒子で、質量は約 \(126\,\rm GeV/c^2\)、電荷 0、スピン 0 のボース粒子だ。素粒子はヒッグス場と相互作用することで質量を獲得しているとされている。

ここまでが素粒子の標準モデルの話だが、「あれ? 重力はどうなった?」と思われる方もいると思う。重力理論としての一般相対性理論とミクロの世界を記述する量子力学を統一して記述する量子重力理論では、重力は重力子(質量 0、電荷 0、スピン 2 のボース粒子と考えられている)を交換することで作用するとされているが、現時点では未完成で未知の理論と考えられている。重力子もまだ発見されていない。なので、標準モデルでは重力は扱っていないのだ。

次に、今回問題となっているWボソンの質量について見ていってみよう。

弱い相互作用を媒介する粒子であるウィークボソンは元々光子と同様に質量は持っておらず、電磁相互作用と弱い相互作用は電弱相互作用として一つにまとまった作用であったが、宇宙誕生後 \(10^{-12}\) 秒ほど経った頃に、ヒッグス場が相転移を起こして、その結果、電弱相互作用が電磁相互作用と弱い相互作用とに分かれた。その過程においてウィークボソンはヒッグス場との相互作用により質量を獲得したと考えられている。そして、その質量は、Wボソンが約 \(80\,\rm GeV/c^2\)、Zボソンが約 \(90\,\rm GeV/c^2\) と予想されていた [2] 。このように、電磁相互作用と弱い相互作用を電弱相互作用の異なる面として説明する理論が、スティーブン・ワインバーグ(Steven Weinberg, 1933-2021、アメリカの物理学者)、アブダス・サラム(Abdus Salam、1926-1996、パキスタンの物理学者)、シェルドン・グラショウ(Sheldon Lee Glashow, 1932-、アメリカの物理学者)によって発展された電弱理論と呼ばれるものだ(3人の名前をとってワインバーグ=グラショウ=サラムの理論とも呼ばれる)。この功績によって彼ら3人は1979年にノーベル物理学賞を受賞したのだ。

ここまでは理論の話だが、実際に、1983年にカルロ・ルビア(Carlo Rubbia、1934-、イタリアの物理学者)が主導する研究チームは、CERN(欧州合同原子核研究機構)のスーパー陽子シンクロトロン(Super Proton Synchrotron:SPS、[3])による実験で、WボソンとZボソンを発見したのだ。この功績によってルビアとシモン・ファン・デル・メール(Simon van der Meer、1925-2011、オランダの物理学者)は1984年にノーベル物理学賞を受賞した [4]。

その後、WボソンとZボソンの質量は、同じくCERNの大型電子陽電子衝突型加速器(Large Electron-Positron Collider: LEP)によって精度良く測定され、さらにWボソンは米国フェルミ国立加速器研究所の衝突型加速器テバトロン(Tevatron)やCERNの大型ハドロン衝突型加速器(Large Hadron Collider: LHC)で測定が続けられてきて、現在の最新の値(今回の結果が出るまで)はWボソンの質量は \(80.379\pm0.012\,\rm GeV/c^2\) であった。なお、ZボソンもLEPを始め、米国SLAC国立加速器研究所の線形加速器SLC(Stanford Linear Collider)でも研究され、最新の値ではZボソンの質量は \(91.1876\pm0.0021\,\rm GeV/c^2\) となっている。

さて、今回の研究結果についてだが、研究を主導したのは米デューク大学(Duke University)の物理学者アシュトシュ・コトワル(Ashutosh Kotwal)氏で、「CDF(Collider Detector at Fermilab)」と呼ばれる約400人の科学者で構成される研究チームの一員でもある。彼らは米フェルミ国立加速器研究所の加速器テバトロン [5] によって生成された1985年から2011年までの高エネルギー粒子衝突データを使い、10年あまりを費やして、約450兆回分という膨大な衝突データを詳細に解析して得られたものだそうだ。研究チームによると、その結果Wボソンの質量は \(\rm M_W = 80,433.5\pm9.4\,MeV/c^2\) と、従来の2倍の0.01%の精度で得られたという。さらに、Wボソンの質量の測定値は標準モデルの予測値より、実験誤差を表す標準偏差(\(\sigma\))の7倍(\(7\sigma\))も大きいという(理論の予測値だけでなく、以前の測定値の一部ともずれがある)。

これはどういうことなのかというと、まぐれで \(\sigma\) の5倍の結果が得られる確率は350万分の1なので、\(7\sigma\) 分も大きな値が得られる可能性は1兆分の1程度だということになる。

これがもし本当なら、現在の素粒子の標準モデルでは説明できない未発見の力や粒子が存在することを意味することになるかもしれないが、Fermilabの副所長Joe Lykken氏によると、「これは興味深い結果だが、完全に解釈する前に、別の実験で測定値を確認する必要がある」という。今後、別の実験(LHCなどでの実験)でWボソンの質量が再確認されるのだろうし、新しい発見があるかもしれない。今度の動向に注目していく必要がありそうだ。

関連記事・サイトはこちら。

AFPBBニュースの記事:

https://www.afpbb.com/articles/-/3399837?cx_part=top_category&cx_position=3

Scienceの記事:

Fermilab公式サイトの記事:

Scienceに掲載された論文:

https://www.science.org/doi/10.1126/science.abk1781

Wボソンのデータ:

https://pdglive.lbl.gov/Particle.action?node=S043

Zボソンのデータ:

https://pdglive.lbl.gov/Particle.action?node=S044

[1] 陽子や中性子の仲間の粒子を総称してバリオンといい、バリオンと中間子を総称してハドロンという。バリオンはクォーク3個で構成されていて(例えば、陽子は \(\rm p^+ = uud\)、中性子は \(\rm n^0 = udd\))、中間子はクォークと反クォークで構成されている(例えば、荷電パイ中間子は \(\pi^+ = \rm u\bar d\):\(\rm \bar d\) は dクォークの反粒子を表している)。

[2] 学生時代に使っていた素粒子物理学の教科書を引っ張り出してきて、あらためて見てみると、

「WボソンとZボソンの質量は

\begin{align}

\it M_W=\rm 78\,GeV/c^2,\,\it M_Z=\rm 88\,GeV/c^2

\end{align}

だと予想される(このように重い粒子は現在稼働中の加速器ではつくれない)。」

と書いてある。その頃は素粒子物理学を必死に勉強していて、まさにその時期にWボソンとZボソンが発見されたんだが、その頃勉強していたことを今はもうすっかり忘れてしまっている。ハ、ハ、ハ…。

[3] スーパー陽子シンクロトロン(SPS)は1周6.9kmの円形の加速器で、陽子の加速エネルギーは \(\rm 450\,GeV\)。のちに、陽子と反陽子を反対方向に加速して正面衝突させる \(\rm Sp\bar p S\)(Super Proton–Antiproton Synchrotron、\(\rm p\bar p\) コライダーとも呼ばれる。\(\rm \bar p\) は反陽子を表す)として運用され、1983年にウィークボソンが発見された。

[4] これは、発見から受賞までが史上最も短いノーベル賞となった。そのため、ルビアは「ノーベル賞を獲った男」とも呼ばれ、このタイトルの書籍が出版された(昔読んだ覚えがある)。

[5] テバトロン(Tevatron)は、1983年に完成した米国立フェルミ加速器研究所の1周6.28kmのシンクロトロンを用いた衝突型加速器で、陽子と反陽子を最大エネルギー \(\rm 1\,TeV\) まで加速することができ、2008年にCERNのLHCが稼働を開始するまで世界最大の加速器であった。トップ・クォークの発見などの成果を挙げたものの、LHCの稼働開始により2011年に運転を終了した。

Date: 2022/04/10

Title: ハッブル宇宙望遠鏡によって129億光年遠方の星「エアレンデル」を観測

Category: 宇宙

Keywords: ハッブル宇宙望遠鏡、遠方の星、エアレンデル、赤方偏移、重力レンズ効果

ネットのニュースをチェックしていたら、興味深い記事に出会した。それは、

「ハッブル宇宙望遠鏡、129億光年遠方の星『エアレンデル』を観測」

という記事だ。

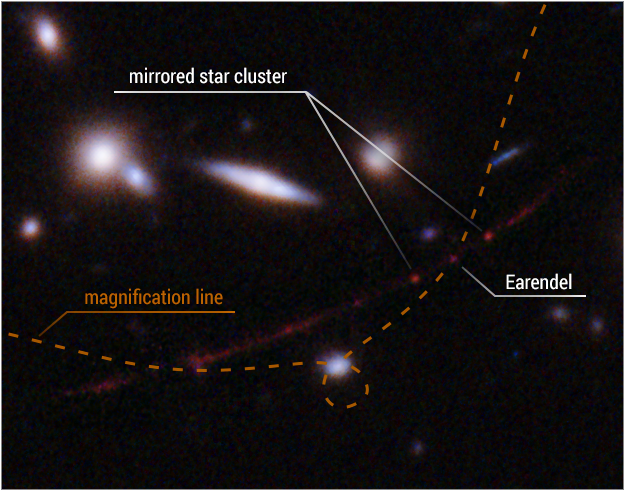

この発見は3月28日にNASAが発表を予告していたものだが、3月31日にプレスリリースが出されたものだ。発表したのはジョンズ・ホプキンス大学(Johns Hopkins University)の天文学者Brian Welch氏らの研究チームで、ハッブル宇宙望遠鏡(Hubble Space Telescope: HST)を使った観測の結果、これまでで地球から最も遠いところにある単一の星を発見したのだ。その距離は何と129億光年で [1]、これはビッグバンによって宇宙が誕生してから9億年ほどしか経っていない頃に存在した星が放った光が、129億年かけて地球に届いたということだ。そして、この星は彼らによって「エアレンデル(Earendel)」と名付けられた。その意味は古い英語で「明けの明星(morning star)」を意味するそうだ。

地球から星までの距離を測る方法はいくつかあるが、非常に遠方にある星までの距離を測る方法として赤方偏移(宇宙論的赤方偏移)がある。これは宇宙が膨張しているために、十分遠方にある星から出発した光が地球に届く間に、空間の膨張によって光の波長が引き伸ばされるためだ。そして赤方偏移の大きさは、波長のずれの大きさを示す赤方偏移パラメータ \(z\) によって表されるが [2]、これは星までの距離を測る物差しとして使われるのだ。

これを使うと、エアレンデルの赤方偏移は \(z = 6.2\) という値になる。この発見以前に見つけられた最も遠い単一の星は、2018年に同じくハッブル宇宙望遠鏡で観測された「イカロス(Icarus)」で、赤方偏移は \(z = 1.5\) で、宇宙が誕生して40億年ほど経った時に存在した星から放たれた光だ [3]。

それでは、このように非常に遠方にある星をどのようにして観測したのか?

光の速度で100億年以上かかる距離にある天体は、たとえそれが銀河であっても小さなシミのようになものにしか見えない。ましてや単一の星なら尚更だ。しかし、地球とその天体の間に銀河団などがあると、銀河団の巨大な質量によって空間が歪められ、重力レンズ効果で天体の像が歪められたり拡大されることがある。

今回の観測でも、地球とエアレンデルとの間に、「WHL0137-08」という巨大な銀河団があり、これがレンズの働きをして、エアレンデルが属している銀河の像を赤く細長いアーク状に歪め、さらにエアレンデルは数千倍に拡大され、時空の波紋に沿ってその姿が浮かび上がっているのが確認されたのだ。そして、研究チームはエアレンデルが少なくとも太陽の50倍の質量をもち、明るさも太陽の数百万倍あり、既知の最も重い星に匹敵すると推定している。

エアレンデル周辺の拡大図。地球とエアレンデルの間にある

巨大銀河団によって空間が歪められ、拡大された

エアレンデルが時空の波紋(点線)に沿って姿を現している。

エアレンデルが属している銀河は赤いアーク状に歪められ、

エアレンデルの両側には同じ銀河に属する星団

(mirrored star cluster)が見えている。

[Credits: Science: NASA, ESA, Brian Welch (JHU), Dan Coe (STScI);

Image processing: NASA, ESA, Alyssa Pagan (STScI)]

今後、研究者たちは、昨年12月にNASAが打ち上げた「ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡(James Webb Space Telescope: JWST)」による詳細な観測に期待を寄せている。この宇宙望遠鏡はハッブル宇宙望遠鏡の後継機だが、高感度の赤外線画像センサーを搭載している。というのも、非常の遠方にあるエアレンデルからの光が地球に到達する間に、宇宙空間の膨張によって光の波長が可視光より長い赤外線領域まで引き伸ばされ(つまり、赤方偏移して)いるからだ。

さらに研究者たちが興味を抱いているのが、エアレンデルの組成だ。ビッグバン後の初期の宇宙で作られた元素は水素とヘリウム(および少量のリチウム)だけで、それらによって初代星がつくられたが、より重い元素は初代星の中で起こっている核融合反応で生成された。その初代星が寿命を迎えて超新星爆発を起こした時に重い元素は宇宙に撒き散らされたと考えられている。なので、次世代以降の星には重い元素も含まれている。しかし、エアレンデルが原初の水素とヘリウムだけで構成されていることがわかった場合、エアレンデルはビッグバン後に最初に生まれたと仮定されている伝説の種族IIIの星 [4] の最初の証拠になるという。

研究を主導しているWelch氏は次のように述べている。

「エアレンデルはずっと前に存在していたので、今日の私たちの周りの星と同じ原材料をすべて持っていなかったかもしれません」

「エアレンデルを研究することは、私たちがなじみのない宇宙の時代への窓になるでしょうが、それは私たちが知っているすべてにつながりました。それは私たちが本当に面白い本を読んでいるようですが、私たちは第2章から始めました。すべてがどのように始まったかを見るチャンスがあるでしょう」

Welch氏のチームによる研究が今回の発見につながったのは、地球とエアレンデルとその間にある巨大銀河団WHL0137-08の絶妙な配置にあったという幸運にも恵まれていたのだ。

今後計画されているJWSTによる観測で、エアレンデルが伝説の種族IIIの星の最初の証拠になるのか、さらに原初の初代星について新たな発見があるのか、その発表が待ち遠しい。

関連記事はこちら。

soraeの記事:

https://sorae.info/astronomy/20220331-hubble-earendel.html

NASAの記事:

https://www.nasa.gov/feature/goddard/2022/record-broken-hubble-spots-farthest-star-ever-seen

ジョンズ・ホプキンス大学の記事:

https://hub.jhu.edu/2022/03/30/hubble-discovery-farthest-star/

Natureに掲載された論文(概要):

https://www.nature.com/articles/s41586-022-04449-y

[1] これは「光行距離」と言われるもので、天体から出た光が宇宙空間を通り、地球まで届くのにかかった時間に光の速さを掛けた距離を、その天体までの距離とみなしたものだ。なので、現時点での天体から地球までの距離とは異なるので注意が必要だ。というのも、光が昔通過した領域は、その後の宇宙の膨張で引き伸ばされているからだ。

宇宙論的赤方偏移パラメータ \(z\) は、次のように定義される。

実験室系での静止波長 \(\lambda_0\) のスペクトル線の波長が \(\lambda_{obs}\) として観測された場合、その波長の伸びを \(\Delta\lambda\) とすると、赤方偏移パラメータ \(z\) は

\begin{align}

z=\frac{\Delta\lambda}{\lambda_0}=\frac{\lambda_{obs}}{\lambda_0}-1

\end{align}

と表される。

[3] これは単一の星で最も遠いところにある星の話だが、銀河の場合は、さらに遠いものが発見されている。これまではハッブル宇宙望遠鏡で発見された「GN-z11」の134億光年が最長記録だったが、今月東大と早大などの研究チームがさらに遠い135億光年先にあるとみられる銀河を発見したと発表した。

[4] 星の分類の一種で、種族I, II, III の3つに分類される。そのうち種族IIIは極めて重く、高光度で高温の恒星からなる仮説上の分類で、水素とヘリウムだけで構成され、重元素は含まないとされているが、直接観測された例はこれまでにはない。

Date: 2022/04/02

Title: 花粉症患者は、がんで死ぬリスクが半減する?- 本当ならすごいことだ!

Category: 医学

Keywords: 花粉症、がん、死亡率、アレルギー、免疫監視機能

ネットのニュースをチェックしていたら、気になる記事を見つけた。それは、

「花粉症、がん死亡率半減 アレルギーが免疫監視強化か」

という記事だ。

花粉症の季節真っ只中だが、関東ではスギ花粉のピークは越えつつあり、ヒノキの花粉に置き換わりつつあるが、花粉症の僕としてはまだまだ油断はできない。花粉症に悩まされている人にとっては辛い季節だが、最近注目されている研究では、こんなメリットもあるようだ。それは「花粉症患者は、がんで死ぬリスクが半減する」というものだ。

日本の国土は約7割が森林で、そのうち18%がスギ、10%がヒノキの人工林だと言われている。戦後の高度経済成長時に住宅建材として木材の需要が高まり、スギやヒノキの造林が進んだが、その後、木材の輸入自由化などによって国内の林業は衰退し、多くのスギやヒノキが伐採されずにそのまま放置された。その放置されたスギやヒノキの森林から大量の花粉が飛散するようになり、花粉症に悩まされる人が年々増えていって、今や国民の約3割が罹っていると言われている。まさに「国民病」ともいえる状況になってきているのだ。

スギなどの花粉が体内に入ると、免疫機能がこれを異物と見なして IgE 抗体が作られ、この異物を排除しようとする。この IgE 抗体があるレベルに達すると、ヒスタミンなどの物質が作られて、くしゃみ、鼻水、目のかゆみといった症状を引き起こすようになる。なので、今は花粉症の症状が出ていない人でも、そのうち症状が出てくる可能性もあるのだ。

さて、今回の記事にあるのは東大医学部の研究チームが発表した論文で(論文そのものは2016年に発表されたもののようだが、論文は見つけられなかった)、『花粉症を発症していると、がんによる死亡率が52%低くなる』という内容のものだ。

論文のもとになった調査では、群馬県に住む47〜76歳の中高年のうち、花粉症の人と、そうでない人合わせて約9000人を対象にしたもので、2000〜2008年までの8年間の調査期間中に亡くなった748人の死因と花粉症の関係を調べたものだそうだ。その結果、花粉アレルギーを持つ人は、持たない人に比べてがんによる死亡率が著しく低くなるということが分かったようだ。

この調査はそもそも、花粉症や高血圧、糖尿病などの持病と、かんや心血管系疾患といった死因となる疾患の関係性を調べるものだったようだが、調査しているうちに、花粉症があるかないかで大きな差異があることを偶然発見し、論文にまとめたのだという。

僕らの体の中では、年齢を重ねていくにつれて遺伝子の損傷が積み重なって、毎日たくさんのがん細胞が作られている。しかし、人間の体には「免疫監視機能」があり、がん細胞を監視し、殺してくれているのだ。しかし、高齢になっていくと免疫力が低下していって、がん細胞が育ちやすくなる。

花粉症ががんを防ぐメカニズムについては、まだ十分には解明されていないようだが、アレルギー症状を持つ人はがんに対する免疫監視機能が強化されている可能性があるという。そもため、高齢でも花粉症の人はがんに対する免疫力を維持していて、がんによる死亡のリスクが抑えられているのかもしれない。

ということは、花粉症は無理に治さないほうがいいのか?

免疫抑制作用の強いステロイド剤を使うと免疫力が落ちすぎるリスクもあるという。ただ、現段階では花粉症とがんとの関係はまだ不明な点も多く、がんの種類によっては花粉症の人はかかりにくいという報告がある一方で、一部のがんに対しては抑制効果はないとする報告もあるようだ。

ま、とりあえずは、文句も言いつつ花粉症の季節をやり過ごし、今後の研究に期待しよう。

関連記事はこちら。

日経新聞(電子版)の記事:

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC1054F0Q2A310C2000000

Newsポストセブンの記事:

https://www.news-postseven.com/archives/20220206_1723464.html/3

J-Castニュースの記事:

|

|