♬ 音楽CD&DVD ♪

■CD編 - 2018年

最近買った音楽CDやDVDについてのページです。ブログやPCに保存してある日記に書いていたもを集めて、一部加筆・修正して一覧にしてあります。このページで紹介しているCDは2018年に買ったCDです。

|

|

Date: 2018/12/22

Artist: Fourplay

Title: Yes, Please!

スムースジャズ/フュージョンのスーパーバンド、フォープレイの2000年に発表された彼らの7枚目のアルバム。たまには昔のアルバムで持っていないものを買おうと思って、今回はこのアルバムを買うことにしたのだ。

スムースジャズ/フュージョンのスーパーバンド、フォープレイの2000年に発表された彼らの7枚目のアルバム。たまには昔のアルバムで持っていないものを買おうと思って、今回はこのアルバムを買うことにしたのだ。

フォープレイといえば、ジャズ/フュージョン界の最高のミュージシャンが集まったバンドで、1990年に結成された当時のメンバーは、ボブ・ジェームス(Bob James: keyboards)、リー・リトナー(Lee Ritenour: guitar)、ネイザン・イースト(Nathan East: bass, vocal)、ハーヴィー・メイソン(Harvey Mason: drums)の4人だったが、1998年からはリー・リトナーに代わり2代目ギタリストとしてラリー・カールトン(Larry Carlton)が参加している(※)。このアルバムはラリー・カールトンが加入後3作目の作品だ。

フォープレイの魅力として、4人のベテラン・ミュージシャンが一つに溶けあって、お互いに最高のパフォーマンスを引き出して、このバンドでしかなし得ない音楽を作り上げていることだ。このアルバムでも彼らの緻密で繊細なプレイによって、その魅力を存分に堪能することができると思う。

※ 2010年からギタリストが交代し、3代目ギタリストとしてチャック・ローブ(Chuck Loeb)が加入したが、2017年7月にチャックが癌で亡くなり、公式サイトのメッセージによれば、2018年はバンドとしての活動を休止し、2019年に活動を再開するとのこと。

http://fourplayjazz.com/?p=7203

Date: 2018/12/22

Artist: NHORHM

Title: New Heritage of Real Heavy Metal III

ジャズピアニスト、西山瞳によるヘヴィメタル楽曲をカバーしたプロジェクト "NHORHM" の第3弾のアルバム。新宿のタワレコでたまたま見つけ、試聴してみたら結構よかったので買うことにしたのだ。

ジャズピアニスト、西山瞳によるヘヴィメタル楽曲をカバーしたプロジェクト "NHORHM" の第3弾のアルバム。新宿のタワレコでたまたま見つけ、試聴してみたら結構よかったので買うことにしたのだ。

このプロジェクトは、彼女が影響を受けたヘヴィメタルの楽曲をピアノトリオで演奏するというコンセプトで2015年に始めたられたプロジェクトのようで、このアルバムは三部作の第3弾、有終の美を飾る完結編ということのようだ。僕は彼女がヘヴィメタ好きだということも知らなかったし、このプロジェクトの存在自体も知らなかったので、このプロジェクト名 "NHORMH" でアルバムが出ていることにも気が付かなかった。

プロジェクトのメンバーは、西山瞳(Piano)、織原良次(Fretless bass)、橋本学(Drums)の3人で、今回のアルバムにはゲストミュージシャンとして、Maya Hatch(Vocal:4曲目の「Holy Diver」)、SAKI(Mary's Blood、Guitar:9曲目の「Top of the Babylon」)が参加している。取り上げられている楽曲も、AC/DC、Metallica、Thin Lizzy、Scorpions、聖飢魔IIなどの楽曲と盛り沢山だ。

ヘヴィメタというジャズとは全く方向性の違う音楽を、どのようにアレンジしてピアノトリオの楽曲として昇華させるか、本当に難しい作業だったと思うが、それは十分に成し遂げられていると思う。原曲を知らない人が聴いたら、元はヘヴィメタの楽曲だとは思いもよらないのではないかと思う(9曲目の「Top of the Babylon」(この曲だけは西山瞳本人によるオリジナル楽曲)のギターはまさにヘヴィメタという感じだが)。まさに”一見の価値あり”ならぬ”一聴の価値あり”(日本語にこんな言い方があるかわからないけど)の作品だ。

ところで、このアルバムを買ったら、タワレコ特典CDが付いてきた。収録されているのは「Enter Sandman(Metallica)」と「Galaxies(Stradivarius)」の2曲だ(ともに、アルバムには収録されていない)。

Date: 2018/12/22

Artist: 寺地美穂×皆川太一

Title: Urban Groove Session

サックス奏者・寺地美穂とギタリスト・皆川太一のライブプロジェクト "Urban Groove Session" によるこだわりの曲を集めたアルバム。新宿のタワレコでたまたま見つけ、試聴してみたら結構良かったので、買うことにしたのだ。

サックス奏者・寺地美穂とギタリスト・皆川太一のライブプロジェクト "Urban Groove Session" によるこだわりの曲を集めたアルバム。新宿のタワレコでたまたま見つけ、試聴してみたら結構良かったので、買うことにしたのだ。

僕は二人のことは名前を聞いたことがあるくらいで、彼らの音楽は聴いたことはなかったので、今回初めて聴くことになる。プロジェクトのメンバーは寺地美穂(sax)、皆川太一(guitar)の他には、中林万里子(piano, keyboard)、二家本亮介(bass)、今村慎太郎(drums)の、5人の若手ミュージシャンたちのようだ。

内容的にはスムース・ジャズで、グルーブ感溢れる楽曲から、メロディアスで都会的なセンスを感じさせる楽曲まで、彼らのハイクオリティーなプレイを堪能できる。これは車の中や街中を歩きながら、はたまた、夜、お酒を飲みながら、というようにどんなシチュエーションでも聴きなくなるような1枚で、お気に入りのアルバムがまた増えたという感じで、なかなかいい作品に仕上がっていると思う。

Date: 2018/10/20

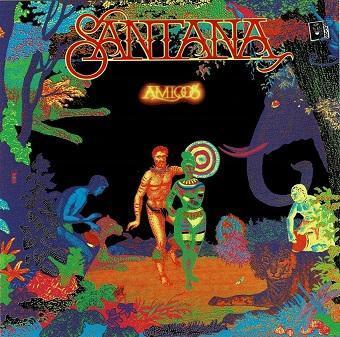

Artist: Santana

Title: Amigos

1976年にリリースされたサンタナのスタジオ録音としては7作目のアルバム。たまには昔のアルバムを買おうと思って、今回はこのアルバムにしたのだ。

1976年にリリースされたサンタナのスタジオ録音としては7作目のアルバム。たまには昔のアルバムを買おうと思って、今回はこのアルバムにしたのだ。

実は高校生の時に、僕はこのアルバムのLPレコードを買ったのだが、今ではウチではレコードをかけることはできないので、このアルバムのCD盤を買おうとは思っていたのだ。このアルバムにはサンタナの代表曲といっても過言でない(特に日本では)「Europa (Earth's Cry Heaven's Smile) / 哀愁のヨーロッパ」が収録されていて、その当時ギター少年だった僕は必死でこの曲をコピーた思い出深い曲だ。なんといっても、カルロス・サンタナ(Carlos Santana)のディストーションの効いた官能的なギターサウンドは逸品だ。他には個人的には1曲目の「Dance Sister Dance (Baila Mi Hermana) / ダンス・シスター・ダンス」もお気に入りの一つだ。また、4曲目の「Gitano / ジプシー仲間」ではカルロスによるアコースティック・ギターも聴きどころだ。

当時、東洋哲学に傾倒していたカルロスは、その精神性を軸として音楽制作を行っていたが、商業的には徐々に振るわなくなっていた。そんな中、ラテン・ロックに回帰したこのアルバムは、サンタナにとって久々のヒット作となった。

なお、アルバムジャケットのデザインはグラフィックデザイナーの横尾忠則氏が手掛けていて、その斬新なジャケットデザインはとても目を引くものだった。

Date: 2018/10/20

Artist: 纐纈歩美

Title: O Pato

アルトサックス奏者・纐纈歩美の新作アルバム。新作が出たのは知っていたので、買おうと思っていたのだ。

アルトサックス奏者・纐纈歩美の新作アルバム。新作が出たのは知っていたので、買おうと思っていたのだ。

彼女にとって8作目となる今回のアルバムは、今年はボサノヴァ誕生60周年ということから、ボサノヴァの第一人者、小野リサをプロデューサーに迎えたボサノヴァとジャズのコラボレーションアルバムという、これまでとは違うカラーの作品だ。小野自身もプロデューサーとしてだけでなく、5曲でアコースティック・ギターとスキャットで参加している。

収録されている曲はどれもボサノヴァやサンバなどのブラジル音楽の楽曲で(聴いたことのある曲も何曲かある)、これらと彼女のサックスが絶妙にマッチした、なんとも心地よい作品に仕上がっていると思う。

ところで、アルバムタイトル(7曲目にも同名の曲が収録されている)の "O Pato" ってどういう意味だろうと思ってネットで検索したら、"o pato" はポルトガル語で「アヒル」という意味だそうで、"o pato" という曲は「アヒルのサンバ」という邦題がついているようだ。CDのジャケットは彼女とアヒルの写真だが、初めて見たときは「なんでアヒル?」と思ったが、そういうことだったのね。

また、このCDを買ったら、タワレコ特製のCDが付いてきた。収録されているのは、"O Pato" の別バージョンのトラックだった。

Date: 2018/10/20

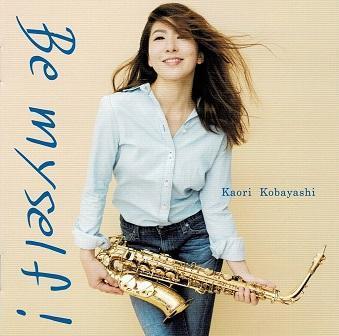

Artist: 小林香織

Title: Be myself!

アルトサックス奏者、小林香織の新作アルバム。新作が発売されたのは知っていたので、買おうと思っていたのだ(もちろん初回限定盤DVD付を買った)。

アルトサックス奏者、小林香織の新作アルバム。新作が発売されたのは知っていたので、買おうと思っていたのだ(もちろん初回限定盤DVD付を買った)。

前作の『Melody』以来2年振りの新作だが、今回の作品はレーベル移籍第一弾だ。収録されている曲はどれも彼女自身によるオリジナルで、現在の彼女らしさを全て注ぎ込んだ作品のようだ。この辺りのことはアルバムタイトル "Be myself!" にも表れている。全曲を通して聴いてみると、彼女の真骨頂ともいえる親しみやすいメロディーは健在で、メロディーメーカーとしての面目躍如という感じで、彼女の洗練された都会的センスに溢れたサックスを十分堪能できる作品になっていると思う。

今回のアルバムでは、彼女はアルトサックスとフルート(彼女はサックスをやる前はフルートをやっていたので、アルバムでもライブでも途中でフルートの曲を入れるのはお約束という感じになっている)の他に、テナーサックスも吹いているナンバーが3曲収録されている。彼女がテナーサックスを吹いているというのは、過去の作品でもほとんど記憶にないが(もしかしたらあったかも…)、何だか新鮮な感じだ。アルトサックスと比べるとテナーサックスはやはり力強いサウンドだ。

何れにしても、今回のアルバムもなかなかいい作品に仕上がっていると思う。こりゃ、来月初めに渋谷で開催されるニューアルバム「Be myself!」リリースツアー@東京が楽しみだ!

特典DVDの方は、レコーディングとライブのリハーサルの密着映像と彼女のインタビューが収録されている。

Date: 2018/8/25

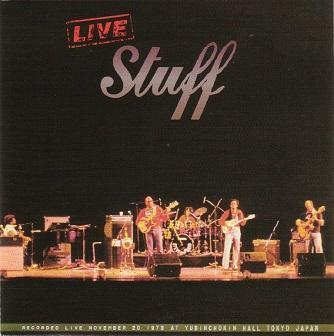

Artist: Stuff

Title: Live Stuff

アメリカのフュージョン・バンド、スタッフのライブアルバム。新宿のタワレコにCDを買いに行ったとき、たまには昔のアルバムで持っていないものも買おうと思って、今回はこのアルバムを買うことにしたのだ。

アメリカのフュージョン・バンド、スタッフのライブアルバム。新宿のタワレコにCDを買いに行ったとき、たまには昔のアルバムで持っていないものも買おうと思って、今回はこのアルバムを買うことにしたのだ。

このアルバムは1978年11月20日に東京の郵便貯金ホールで行われたライブを収録したもので、この時のメンバーは、コーネル・デュプリー (Cornell Dupree: guitar) 、エリック・ゲイル (Eric Gale: guitar) 、ゴードン・エドワーズ (Gordon Edwards: bass/vocal) 、リチャード・ティー (Richard Tee: keyboards/vocal) 、スティーヴ・ガッド (Steve Gadd: drums) の5人だ。このバンドはギターとドラムがともに二人体制なのだが、もう一人のドラマー、クリス・パーカー (Chris Parker) は急病のため来日できなかったそうで、5人でのライブパフォーマンスとなったのだそうだ。それでも来日できなかったクリス・パーカーの分を補って余りあるパワフルなライブを展開し、当時の日本のファンを熱狂の渦に包みこんでいる。

スタッフのメンバーのうち、コーネル・デュプリー、エリック・ゲイル、リチャード・ティーはすでに亡くなっていて、当時のメンバーでの演奏はもう生で聴くことはできないので、このアルバムは彼らの生前のライブ演奏を聴くことにできる(しかも日本でのライブだ)貴重なアルバムの1枚だと思う。

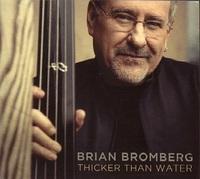

Date: 2018/8/25

Artist: Brian Bromberg

Title: Thicker Than Water

ジャズ/フュージョン系ベーシスト、ブライアン・ブロンバーグの新作アルバム。新宿のタワレコでたまたま見つけ、試聴してみたら結構よかったので買うことにしたのだ。彼のアルバムを買うのは何年ぶりだろう?

ジャズ/フュージョン系ベーシスト、ブライアン・ブロンバーグの新作アルバム。新宿のタワレコでたまたま見つけ、試聴してみたら結構よかったので買うことにしたのだ。彼のアルバムを買うのは何年ぶりだろう?

アコースティック・ジャズ・プロジェクトとして原点回帰となった前作とは打って変わって(タワレコの記事による。前作は持っていないので…)、2年振りとなる今回の作品はコンテンポラリー・ジャズ・サウンド満載の作品だ。レコーディングに参加しているミュージシャンは知らない人がほとんどだが、10曲目の "Uh-Huh" ではランディ・ブレッカー (Randy Brecker: trumpet) と、今はなきキーボード奏者ジョージ・デューク (George Duke) の名前もある。ジョージ・デュークは2013年に亡くなっているので、少なくともこの曲は彼の最晩年に録音されたもののようだ。また、12曲目の "Land Of The Rising Sun" では琴(演奏しているのは June Kuramoto という人)と尺八(演奏しているのは Mark Hollingsworth という人)も使われている。

彼はおよそベースと名のつく楽器なら何でも弾きこなす凄腕ベーシストだが、このアルバムでもアップライト・ベース、エレクトリック・ベースをはじめとして、何と11種類ものベースを弾いていて(すべてを聴き分けるのは難しいが)、彼の多彩なベースプレイを堪能できる作品になっていると思う。

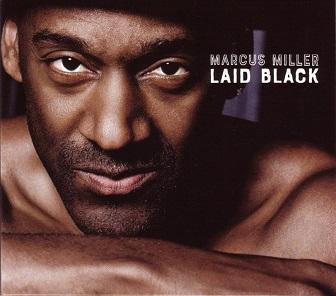

Date: 2018/8/25

Artist: Marcus Miller

Title: Laid Black

ジャズ/フュージョン界のトップ・ベーシスト、マーカス・ミラーの新作アルバム。新宿のタワレコでたまたま見つけ、試聴してみたら結構よかったので買うことにしたのだ。彼のアルバムを買うのは久しぶりだ。

ジャズ/フュージョン界のトップ・ベーシスト、マーカス・ミラーの新作アルバム。新宿のタワレコでたまたま見つけ、試聴してみたら結構よかったので買うことにしたのだ。彼のアルバムを買うのは久しぶりだ。

この作品は彼にとって3年ぶりのアルバムで、ヒップホップ、ソウル、R&Bなどの要素も取り入れたよりコンテンポラリーな内容になっている。レコーディングに参加しているミュージシャンも多彩で(う~ん、知らないほとたちばかりだ)、ゲストミュージシャンとして、ベルギー出身のシンガー、セラ・スー (Selah Sue; voval) 、ジャズ・ゴスペル・コーラス・グループのテイク6 (Take6; vocal) や、スムースジャズ・サックス奏者カーク・ウェイラム (Kirk Whalum; flute、tenor sax) などが迎えられている。マーカス自身もベース、バス・クラリネット(これは彼のトレードマークのひとつだ)だけでなく、ピアノ、キーボード、ヴォーカルなども担当していて、ベーシスト、作曲家、プロデューサーとしてだけでなく、マルチ・プレイヤーとしての彼の多彩な才能が詰め込まれた作品になっていると思う。

Date: 2018/6/22

Artist: 山中千尋

Title: Utopia

ジャズ・ピアニスト山中千尋の新作アルバム。新作が出たのは知っていたので、仕事で新宿に行った時、帰りにタワレコに寄って買ってきたのだ(もちろん、初回限定盤CD+DVDを買った)。

ジャズ・ピアニスト山中千尋の新作アルバム。新作が出たのは知っていたので、仕事で新宿に行った時、帰りにタワレコに寄って買ってきたのだ(もちろん、初回限定盤CD+DVDを買った)。

今回のアルバムは、今年生誕120周年を迎えるアメリカの作曲家ジョージ・ガーシュウィン(George Gershwin、1898- 1937)の楽曲や、同じく生誕100周年を迎えるアメリカ人作曲家・指揮者レナード・バーンスタイン (Leonard Bernstein、1918- 1990)の楽曲の他、バッハやシューベルト、ブラームスなどのクラシックの楽曲を彼女自身がアレンジして現代ジャズとして表現した楽曲で構成されている(もちろん彼女自身のオリジナル楽曲も収録されている)。特にクラシックの楽曲などは、注意して聴かないと原曲はクラシックの楽曲だということに気がつかないものもあるほどで(さすがに "Hungarian Dance No.5/ハンガリー舞曲 第5番" はわかったが)、彼女の卓越したアレンジによって全く別の曲に創り上げられている。

演奏は自身のレギュラー・トリオによるもので、メンバーは彼女の他に脇義典(Woshi Waki; bass)、ジョン・デイヴィス(John Davis; drums)だ。今回も彼女はピアノの他に、フェンダー・ローズ(Fender Rhodes)、ハモンド・オルガン(Hammond B-3)、シンセサイザーも使用している。

DVDの方は、アルバムに収録されている3曲( "La Priere D'une Vierge/乙女の祈り" 、"Rhapsody In Blue~Strike Up The Band" 、"I Loves You, Porgy/愛するポーギー(*)")のレコーディングの様子が収録されている。

* ジョージ・ガーシュウィンの "I Loves You, Porgy" で、一人称なのに "Love" になぜ "s" がついているのか不思議だったが、ネットで調べてみたところ、「黒人英語の特徴の一つとして一人称単数現在でも、動詞の語尾に -s を付けることがある、という一例かと思います。」ということのようだ。ちなみにこの曲は、「ガーシュウィンが1935年に作曲した3幕9場からなるオペラ『ポーギーとベス』で歌われている曲で、1920年代初頭の南部の町に住む貧しいアフリカ系アメリカ人の生活を描いており、ジャズや黒人音楽のイディオムを用いて作曲されている。登場人物は1人の白人を除き全て黒人である。」だそうだ。

Date: 2018/4/28

Artist: 中園亜美

Title: The Real

ジャズ/フュージョン・シーンで活躍するサックス奏者・中園亜美の2ndアルバム。彼女の新作アルバムが出たという情報を入手していたので、新宿のタワレコで早速買ってきた(もちろん試聴はしたが)。

ジャズ/フュージョン・シーンで活躍するサックス奏者・中園亜美の2ndアルバム。彼女の新作アルバムが出たという情報を入手していたので、新宿のタワレコで早速買ってきた(もちろん試聴はしたが)。

前作『Make It Happen!』を聴いて彼女のファンになったこともあり、今回のアルバムには期待せずにはいられなかった。収録されている曲はほとんどが彼女とプロデューサーでキーボード奏者の安部潤氏によるオリジナル曲のようで、他にはジョージ・ベンソン(George Benson)のヒット曲『Turn Your Love Around』やスティーヴィー・ワンダー(Stevie Wonder)の『Ribbon In The Sky』も収録されている。内容的には前作同様スムース・ジャズ/フュージョンだが、彼女の繰り出すソプラノサックスのサウンドと、アルトサックスのグルーブ感のあるサウンドと、聴きどころ満載だ。特に美しく伸びやかなソプラノサックスの音色は印象的だ。さすがに海外での演奏活動で腕を磨いてきただけのことはあり、とても聴き応えのある期待以上の内容に仕上がっていると思う。

これは、部屋の中だけでなく、街中を散策しているときにも聴きたくなるアルバムの1枚だ。

これを聴いていると、彼女のライブに行きたくなってしまった。ライブのスケジュールをチェックしておこーっと。

Date: 2018/4/28

Artist: 寺久保エレナ

Title: Little Girl Power

サックス奏者・寺久保エレナの新作アルバム。新宿のタワレコで、新作が出ているのを見つけ、思わず買ってしまった(一応視聴はしたが)。

サックス奏者・寺久保エレナの新作アルバム。新宿のタワレコで、新作が出ているのを見つけ、思わず買ってしまった(一応視聴はしたが)。

彼女のアルバムを買うのは何年ぶりだろう?

”天才女子高生サックス奏者現る”と鮮烈のデビューを果たしてもう8年。月日の流れるのはなんと速いことか。その間、彼女は米国の名門・バークリー音楽大学に入学、卒業後は拠点をニューヨークに移して活動していた。今回のアルバムは彼女にとって初の日本人レギュラー・カルテットによるもので、メンバーは彼女(alto/soprano saxophone)の他に、片倉真由子(piano;僕は彼女のアルバムを何枚かもっている)、金森もとい(bass)、高橋信之介(drums)だ。コーディングも日本のスタジオで行われたものだ(これまではニューヨークのスタジオで、現地のミュージシャンたちとのレコーディングだった)。

収録されている曲は、彼女のオリジナル曲を中心に、チャーリー・パーカー(Charlie Parker, Jr.)、キャノンボール・アダレイ(Julian Edwin "Cannonball" Adderley)の曲、スティーヴィー・ワンダー(Stevie Wonder)の『You Are The Sunshine of My Life』、それから『When You Wish Upon A Star(星に願いを)』(Ned Washington作詞、Leigh Harline作曲)といった曲も収録されている。

随分前に書いた日記に「今後彼女はどこまですごくなっていくのだろうか。10年後、20年後の彼女の演奏を聴くのが楽しみになってくる。」と書いていたが、まさにその通りで(まだ10年は経っていなけど)、サックス奏者としてだけでなく、バンドリーダーとしてもさらに進化を遂げたようだ。この先もさらに進化を遂げていくのだろう。楽しみだ。

Date: 2018/4/28

Artist: Candy Dulfer

Title: Sax-A-Go-Go

オランダ出身のサックス奏者キャンディ・ダルファーの1993年に発表したセカンドアルバム。たまには昔の作品を買おうと思って、新宿のタワレコでCDを探していて、たまたま目にとまったので、今回はこの作品を買うことにしたのだ。彼女の作品を買うのは何年ぶりだろう?(前回買ったのはだいぶ前のような気がする)

オランダ出身のサックス奏者キャンディ・ダルファーの1993年に発表したセカンドアルバム。たまには昔の作品を買おうと思って、新宿のタワレコでCDを探していて、たまたま目にとまったので、今回はこの作品を買うことにしたのだ。彼女の作品を買うのは何年ぶりだろう?(前回買ったのはだいぶ前のような気がする)

彼女のことについては今更いうまでもないが、父はオランダの有名なサックス奏者ハンス・ダルファー。幼少の頃よりサックスを始め、14歳の時にオリジナルバンド "Funky Stuff" を結成、その後、プリンスやマドンナのバックバンドミュージシャンとして注目を集めるようになった。そして1989年にはオランダ映画『Lily Was Here』のサウンドトラックに参加し、同名のタイトル曲がヒットして世界の注目を集めるようになる。その後自身のアルバムを発表するようになり、2作目のこの作品で大ブレイク。現在もファンキー・サックスの女王として君臨している。

彼女の出世作ともいえるこのアルバムには、タワー・オブ・パワーズ・ホーンズ(Tower of Powers Horns;Tower of Power のホーンセクション)、メイシオ・パーカー(Maceo Parker; sax)らによる J. B. Horns なども参加している。内容的には、ファンキー・サックスの女王といわれるだけあって、既存のジャズのスタイルにとらわれず、R&B、ポップ、ファンク、ヒップホップなどがミックスされたもので、彼女が言うように「本当になんでもありという目標に向かって」作った作品だ。収録されている曲は彼女とウルコ・ベッド(Ulco Bed; ds, g, b, key, vo)によるオリジナル曲を中心に、ボニー・レイット(Bonnie Raitt:米国のロックシンガー、ギタリスト)のヒット曲 "I Can't Make You Love Me" 、ファンク・インストのスタンダードともいえる "Pick Up The Pieces" や、プリンスが彼女に贈った "Sunday Afternoon" などで構成されている。

この作品は1990年台前半に発表されたということもあり、今聴くとなんだか懐かしさを覚えるサウンドのように僕には感じられたが、これぞファンキー・サックスという彼女の小気味よいサックスを堪能できる作品だと思う。

Date: 2018/2/17

Artist: Gogo Penguin

Title: A Humdrum Star

英国マンチェスター出身のピアノトリオ、ゴーゴー・ペンギン (GoGo Penguin) の新作アルバム。新宿のタワレコでCDを選んでいるとき、たまたま目にとまり、視聴してみたら結構よかったので買うことにしたのだ。

英国マンチェスター出身のピアノトリオ、ゴーゴー・ペンギン (GoGo Penguin) の新作アルバム。新宿のタワレコでCDを選んでいるとき、たまたま目にとまり、視聴してみたら結構よかったので買うことにしたのだ。

マンチェスター出身のジャズ・トリオといえば、僕はママル・ハンズ (Mammal Hands) のアルバムは何枚か持っているけど、ゴーゴー・ペンギンのアルバムは今回初めて買った(彼らのは前は前から知っていて、気にはなっていたんだが)。

メンバーはクリス・アイリングワース (Chris Illingworth; piano) 、ニック・ブラッカ (Nick Blacka; bass) 、ロブ・ターナー (Rob Turner; drums) の3人で、全員まだ20代の若いグループだそうだ。メンバー構成から見ると、変則的な構成のママル・ハンズとは異なり、オーソドックスなピアノトリオだが、そのサウンドはアコースティック・エレクトロニカと表現されているようで、ジャズをベースに、ロック、クラシック、テクノ、ドラムンベースなどの様々な音楽からインスピレーションを受けた作品が特徴のようだ。

アコースティック・エレクトロニカとはどういう音楽なのかということを考えながら聴いてみると、エレクトロニカ(電子音楽やそれに影響を受けた音楽)のフォームを生音の(アコースティックの)楽器で再現したようなものかなという感じがする。理屈はともかく、そこには、いわゆるピアノトリオのジャズという括りとは一味も、ふた味も違う、彼ら独自の音楽の世界が広がっている。

今回のアルバムは彼らがメジャー・デビューして2作目の作品のようだが、こりゃ、彼らの過去の作品(インディ時代の作品も含めて)も聴いてみるしかない、と思わせるような作品だ。

Date: 2018/2/17

Artist: Fleetwood Mac

Title: Rumours

イギリスのロックバンド、フリートウッドマックの1977年にリリースされたアルバム『Rumours/噂』。例によって新宿のタワレコでCDを選んでいるとき、いつもはジャズのアルバムを買うことが多いが、たまには昔のロックのアルバムも買おうと思って買うことにしたのだ。

イギリスのロックバンド、フリートウッドマックの1977年にリリースされたアルバム『Rumours/噂』。例によって新宿のタワレコでCDを選んでいるとき、いつもはジャズのアルバムを買うことが多いが、たまには昔のロックのアルバムも買おうと思って買うことにしたのだ。

このアルバムは彼らの最大のヒット作で、31週に渡って全米1位に君臨し、全世界で3,000万枚以上のセールスを記録したアルバムだ。これによって彼らは黄金時代を迎えた歴史的アルバムなのだ(そして1978年にはグラミー賞の最優秀アルバム賞も獲得している。でも、なぜか僕はこのアルバムは持っていなかったのだが…。こういうことはよくあることだ)。

フリートウッドマックはメンバーチェンジを繰り返してきたバンドだが、このアルバムがリリースされた当時のメンバーはジョン・マクヴィー (John McVie; bass) 、リンジー・バッキンガム (Lindsey Buckingham; guitar, voval) 、スティーヴィー・ニックス (Stevie Nicks; vocal) 、ミック・フリートウッド (Mick Fleetwood; drums) 、クリスティン・マクヴィー (Christine McVie; keyboards, vocal) の5人だ。

デビュー当初はブリティッシュ・ブルース・ロック・バンドとして活動し、その後1970年代半ばに活動拠点をイギリスからアメリカ・カリフォルニアに移し、リンジー・バッキンガムとスティーヴィー・ニックスが加入してソフトロック路線に転換しブレイクした彼らだが、ポップス志向を強めてAOR的なサウンドになったことで、硬派のロックファンからは軟弱路線になったと批判されたようだ。確かにアルバム全体を通して聴いても、硬派なロックではなく、全体的に聴きやすいポップなアルバムだ。しかし、それであるが故に多くの人に受け入れられ、メガヒットにつながったのではないかと個人的には思っている。

|

|